诗歌的光芒,照亮生活的缺口

文/黎凛

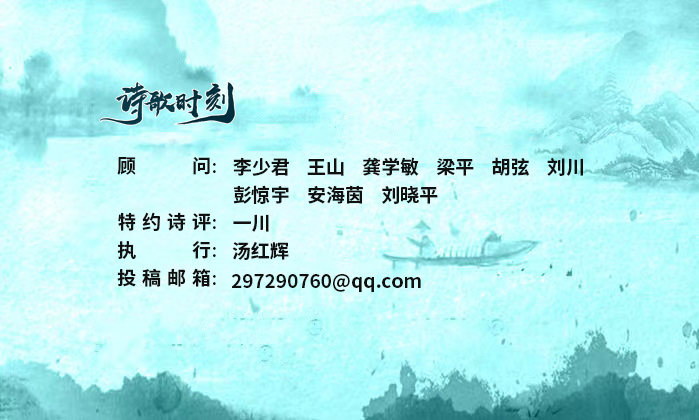

相关链接:

一

今年3月3日,在浏阳高中语文教师微信群里,有一位教师对教材里的特朗斯特罗姆的《树和天空》中的“它汲取雨中的生命”这句诗质疑,认为这句诗读不懂,而且搭配不当,有语病。问题抛出后,引发了热议。

有的老师说,雨水是有生命力的,包括树在内的万物自然可以汲取它的生命(力)。有的老师说,应当是汲取雨给予的生命力吧?有的老师说,诗歌不是议论文,有时意会得到就行。有的老师说,诗歌语言倒装、跳跃、化用都能凸显诗歌语言的独特魅力,但搭配不当的语句读来还是感到硌硬。有的老师说,诗无达诂,这个句子所表达的,有一种“万物有灵”和“从生命的灵性之中去汲取”的顿悟。所谓灵感,就有别人所“想不通”甚至诗人自己也“道不明”的一种独特表述。此外,好的文学语言,往往也需要有意地营造一种语言的陌生化表达效果。诗的语言是另类的,读得多了,就有一种坦然的欣赏。有的老师说,读诗就是读诗,不是去修改什么病句。读诗重在会意和入境。有的老师坚持认为,无论什么时代,什么文体,语言的表情达意,遣词造句,总还是有规范的……

老师们都说得很好,虽然不一定都说得对。我也适时发言,表达了自己的一些粗浅看法:诗歌语言是对常规语言的颠覆,不能简单地用语法衡量,有时是诗人故意为之,经过变形处理,造成一种陌生化效果。所以,有人说,放对了地方的“病句”就是好的诗句。语文老师的语法观念太强大了,这反而妨碍了我们读诗和写诗。现代诗往往只是表达诗人在某个特定的时空里某些感觉、意味与情趣,并没有确定不变的所谓主题,或者说,一首现代诗往往有多种解读,这也是新诗比古诗难懂的地方……

关于诗人、诗歌,应该永远是见仁见智、常说常新的话题。

二

有人说,诗人的天职是还乡。那么,写诗就是诗人还乡的途径,借助诗歌的翅膀,诗人可以瞬间返回自己的故乡。这个故乡,既是地理意义上的,也是精神意义上的。就像法国艺术批评家让·克来尔所说:“艺术永恒地回归起源。”诗歌应该永远与泥土在一起,与生活生死相依。

失眠,让我喜欢黑夜,让我沉浸在黑夜里,沉浸在诗歌里,认识到诗歌迸发的光芒,可以照亮生活与万物的缺口。

对诗人而言,写诗就是一种本能,类似于梦呓、呻吟、长啸、高歌……这时候,沉默的词语开口说话,带着诗人的诉求、呼喊、吟唱,也带着诗人的呼吸、体温、血泪……

对诗人而言,诗歌既是他的一种独特的生存方式,也是他和世界的联系方式。他用诗歌叩问世界,叩问社会与人生,也用诗歌回答世界的提问,回答生命的质疑。

对诗人而言,诗歌既是他的心灵家园,也是他的精神避难所。对现实世界的关切、介入和探求,对灵魂世界的观照、守护与重建,是诗人得以飞翔的双翅。

诗人总是通过写诗来努力探求生命的本源,追索世界的真相,完成灵魂的自我救赎,重构他心目中理想世界的秩序。

诗人的写作往往熔铸了自己的个性、经历与经验,熔铸了自己的情感、幻觉与欲念,也熔铸了自己的理性、智性和神性。一粒沙里可以发现世界,同样,一首诗里可以认识一位诗人。

生活在现代社会的诗人,在哲学观念和人生态度上,应该既是入世的,又是出世的;既有干预现实的儒家传统,又有飘逸出尘的道家风骨;既积极进取而不执著一念,又乐天知命而安常处顺;既不妄自菲薄,又不盲目自尊;既要向内沉潜观心灵,又要向外睁眼看天下……如是,诗人幸也。

三

一首好的诗作就像一个自足、完美的生命,有外部的毛发、皮肉,也有内部的肝胆、气韵,二者血肉相连,融为一体。

我总是固执地认为,诗歌应该给人惊鸿一瞥的美。无论是写诗还是读诗,如果没有一处让我觉得惊奇的美丽,我就把它枪毙。这让人惊奇之美,可能是诗中一个漂亮的句子,或是一个灵动生辉的词语,或是一个精彩的细节,或是一处生动的气韵,或是一抹靓丽的色彩,或是一段鲜明的节奏,或是起笔不凡的开头,或是奇峰突转的结尾,或是曲径通幽的过渡……当然,如果是气象万千、有句有篇的整首诗,那更是求之不得。总之,文似看山不喜平——“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”诗文一家,诗亦如此。

我喜欢简洁、纯粹而有力度因而能够直击人心的诗歌。

著名诗人南鸥在一次聊天时,说我的诗歌带有纯诗的特点。我把这看作是对我的鼓励,而非奖赏。因为,在我看来,纯粹性是给予诗歌的很高评价,而我的诗歌远未达到这一审美标杆。纯粹的诗歌应该是没有杂质的、纯净通透的好诗。它既是明净的,又是疏朗的,也应该是灵性的;它有着铁器的质地,瓷器的色泽,彩陶的花纹和石器的骨感;它与时下的伪诗、非诗、垃圾诗有着极为鲜明的界限,在审美追求上二者泾渭分明,格格不入。

诗歌的语言,精确性与模糊性并存。该精确时则精确,该模糊时则模糊。诗歌往往表达一些微妙的感觉,所以很多的时候使用模糊语言。诗歌语言的模糊性扩展了诗歌的张力,也成就了诗歌主旨、内涵的丰富性与不确定性。一首诗没有说出的东西永远比说出的多。这些没有说出的东西,就是留白,就交给读者去体会,去理解。

常常思考:怎样让语言立起来?怎样在内容和写法上创新?怎样增强感染力和穿透力?怎样开头、结尾和留白?怎样去散文化?怎样在二十行以内出现诗歌的警句或诗眼?

有的人写诗靠生活,有的则靠才华。如果把两者结合起来呢?或者把语言、技巧、生活、思想结合起来?

黎巴嫩诗人、小说家纪伯伦说过:“让你的理想高于你的才干,挑战比你更有能力的人,你的今天才可能超过昨天,你的明天才有可能超过今天。”

乔丹的下一个球,你的下一首诗!

在诗歌敞开的道路上,我还只是蹒跚学步,“非曰能之,愿学焉”。

(原载于《爱你》杂志2023年第7期“重磅”栏目)

黎凛,工作于湖南省浏阳市田家炳实验中学,语文高级教师。系湖南省诗歌学会理事,湖南省作家协会教师作家分会理事,浏阳市作协副主席。作品散见于《诗刊》《星星》《星火》《诗歌月刊》《诗选刊》《中国诗歌》《绿风》《绿洲》《清明》《芳草》《鸭绿江》《中国文化报》《扬子晚报》《湖南日报》等报刊与各种选本。著有诗集多部。获奖40余次。

扫码下载时刻APP

扫码下载时刻APP