机场篇

航班延误是平时乘坐飞机经常会遇到的事情,让乘客很闹心,如果带着小朋友出行,更是闹上加闹。在很多机场里,他们所提供的娱乐项目,很少有适合儿童游玩的服务项目,只有一些游乐场、游戏室和放映室等,对此,全球一些非常重视旅客体验的机场不断推陈出新,采取了一系列创新性举措建设儿童友好的公共空间,全力打造儿童友好型机场。

『新加坡樟宜机场:营造东南亚风情』

新加坡樟宜机场为东南亚枢纽,十年来,已多次名列榜首。机场的“自然景观步道”有六个独立的花园,代表不同的生态系统。内设7个主题公园。“航空画廊”通过多媒体方式让孩子们了解航空知识。整个场地规划了8座“信息岛”,展示屏显示的内容涵盖了机场运营中的许多活动。在航站楼里的天花板上,机场还设有按1600缩小的飞机模型。另外,3号航站楼转机厅里的蝴蝶生态公园,里面有40种新加坡和马来西亚的蝴蝶品种、1000多只蝴蝶,还有11块教育展板展示有关蝴蝶的知识,可以为所有年龄段的孩子们展现当地的热带风情。为打造一个更亲家庭的环境,樟宜机场在第三搭客大厦增添儿童设施,让家长能够陪同孩子享受更具互动性的家庭生活。其中一项新儿童设施是占地约3000平方英尺的“新童”室内游乐场。该游乐场是东南亚首间兼具互动元素的儿童游乐场。

『阿姆斯特丹史基浦机场:打造儿童公园』

史基浦机场着力打造儿童乐园,孩子们可以在儿童森林的游乐场中游玩,真实的树木小屋,滑梯、树木秋千、各种攀爬大型玩具等样样俱全,游乐园里使用的都是环保材料,外墙装饰就像身处荷兰的公园一样。荷兰航空对于无人陪伴儿童提供了“小孩子贵宾厅”(Junior Jet Lounge),内设有游戏、电影、书籍、玩具等设施,满足5-11岁孩子们的需求。机场里还设有婴儿休息厅,这是全球唯一一座提供婴儿照顾的机场。在90平方米的区域中设有7个环形“小屋”,每间都可以用透明帘围起成为一个私人区域。每个小房间都设有环绕着婴儿床的舒适环形座椅。房间内为熟睡的婴儿们设计了暗淡的灯光,在婴儿床上方的天花板上设置了投射彩色灯光的小设备,还设有免费的换洗区、婴儿浴室和微波炉,为父母们也提供了独立的阅读灯。

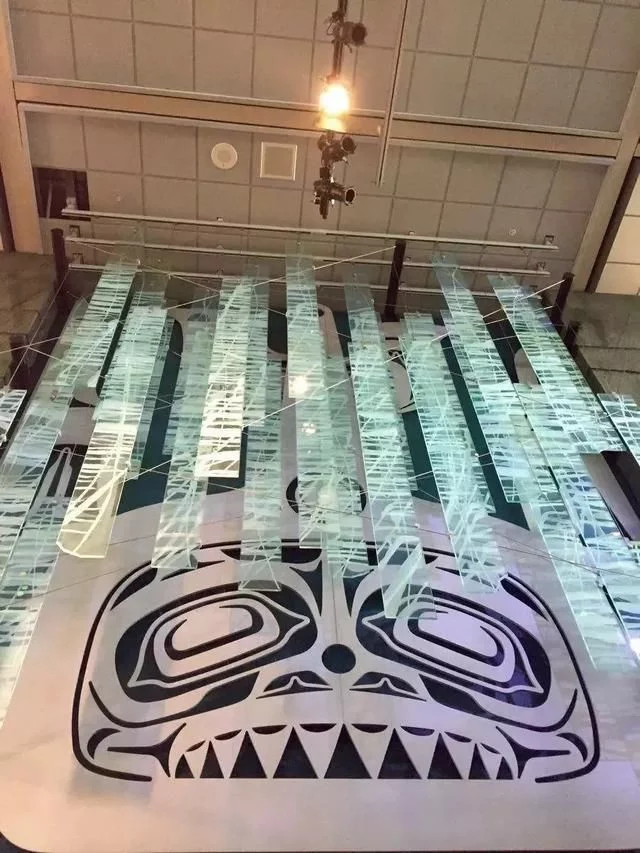

『温哥华国际机场:走进大自然』

加拿大温哥华机场享誉北美,是新进斯卡特瑞克年度10大机场榜单的唯一北美机场。整个机场实际上是一个大型的“艺术博物馆”,艺术品分主题陈列,以陆地、海洋、天空为主要灵感,展览遍布整个机场,让孩子们感受到当地文化。机场设有水族馆最受儿童欢迎,含有114000升水的水族馆里面有850种海洋动物,都是北美西海岸的物种。机场的观景台安置了落地玻璃和望远镜,让孩子们可以看见飞机起降和机场运作,对机场一览无遗。另外,机场和当地政府共同推出BC Explorer飞行模拟器,该飞行器让人感觉自己能飞越全境。乘坐者乘上飞行器后可以在加拿大不同地点降落,了解当地社区的资讯。

『慕尼黑机场:设立新标杆』

慕尼黑是儿童友好型城市之一,在亲近儿童方面的一大特色是充分研究了城市开放空间的特色为儿童空间利益谋福利。慕尼黑机场为年幼的乘客们提供了许多娱乐设施,包括带有观景山的游客公园和“儿童乐园”。慕尼黑机场推出了一系列针对儿童服务的活动,包括“参观者公园”中的游乐场。这个游乐场设置的位置,可以让旅客对机场候机楼的跑道一览无遗。

游乐场中设置了MUCi项目--飞行教室,一个小时的MUCi项目可以让学生们对整个飞行阶段有所了解,包括登机、起飞、飞行、着陆和下客过程。整个公园还有高尔夫场地、信息中心,孩子们可以通过触摸屏了解机场如何运作的信息,其内容和语言都是按照儿童的特点设置的。除此之外,儿童们在游乐园里能够观看“和米老鼠一起旅行”以及“所有飞机正在起飞”等节目,这些都是德国儿童TV的系列节目,可以让孩子们更好地了解慕尼黑机场运作的台前幕后之事。许多学校和幼儿园都在利用这些设施和服务帮助孩子们了解航空旅行。

在机场的购物、商业和娱乐区域安排了供乘骑的游乐设施--Kiddie Rides和“Kinderland”向所有儿童免费开放。不仅如此,家长们能在休息、办理登机或购物时将孩子交给一名训练有素的工作人员看管(2欧元/时),工作人员让孩子们玩游戏、看儿童电影、画画等。儿童乐园还为孩子们提供了很多游乐项目,有带有球盆的攀登塔、巨型软乐高积木和可以观看多语种电影的儿童电影院。

学校篇

『丹佛:美国第一儿童友好城市』

积极拓展城市开放空间系统,将校园空间变为城市开放空间有机组成部分,也是儿童友好型城市的另一研究重点,即如何进一步向纵深扩展开放空间的范围,变有潜力的半开放空间为开放空间。

素有“美国第一儿童友好城市”的丹佛市在此研究基础上探索出了“见学地景” (Learning Landscape)的模式。自1998 年开始,政府联合私人,特别是科罗拉多大学景观建筑系共同出资2000 万美元,将全市46块废弃的学校场地改造为充满吸引力的、多用途的户外儿童游乐空间,其设计均由科罗拉多大学师生完成。每一个见学地景空间,都包括以下的一些设计要素:社区入口、阴凉处、公共聚集区域、自然野生公园、户外艺术、多用途场地、硬地游戏教育元素、可参与的安全游戏设施、创新游戏元素等。不仅为儿童提供多样化的、自然的游戏空间,也为儿童提供认知自然、熟悉自然的见学场所。多个见学地景空间逐步形成网络,成为不同规模和层次的、步行可达的儿童户外游乐场地,大大提升了丹佛的儿童吸引力和城市魅力。

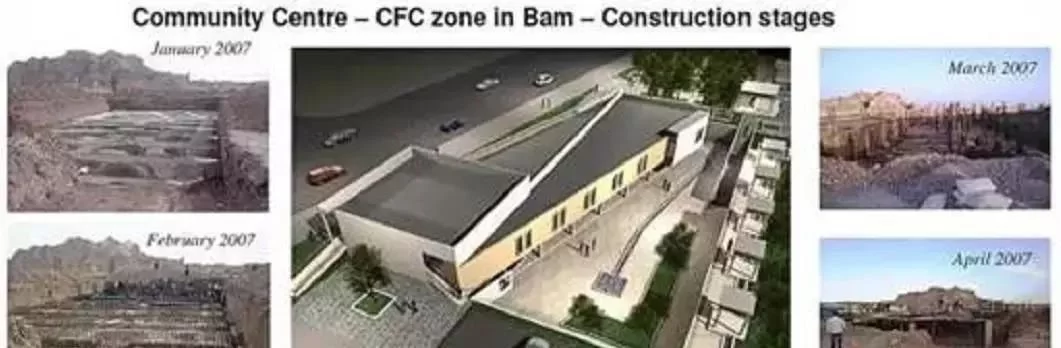

『伊朗巴姆--灾后重建的儿童天堂』

2003年12月26日,伊朗克尔曼省巴姆地区发生里氏6.3级地震,造成超过4.1万人遇难,60%的房屋被地震摧毁,这个曾经肥沃的绿洲城市在短短几秒钟之内变为一片废墟,城市的残骸散落在每一个角落,这是伊朗有记录以来最严重的一次地震。这个城市并没有被灾难所打倒,更令人震撼的是,它从灰烬中站起来,第一件做的事情就是去护佑它的孩子。

城市的重建工作很快展开,第一个完成的新建筑是Sa'adi学校,重新树立起的国旗旗杆和粉刷一新的教室课桌等待着它们的主人。显而易见,在巴姆灾后重建的城市总体规划中,孩子是城市的重点关注对象。在地震中,195所大大小小的学校被摧毁,三家医院被夷为平地,还有许多村庄和社区的卫生院完全倒塌。城市重建的总体规划以儿童教育和医疗保障为先,制定近期建设计划,最初完成的5%重建工作中,学校和医院占了绝大多数。

同时,巴姆也乐观地将灾难作为城市更新“不破不立”的契机,当局官员表示,他们希望在废墟上重建一个更好的城市,这个目标首先开展的就是与联合国儿童基金会和CFCI共建“儿童友好城市”的工作。他们在城市规划中广泛地布置了更多的托儿所、小学、培训中心、卫生保健中心、文娱中心、教师资源中心、儿童之家、游乐场、操场和公园,以满足孩子们的生活学习需求。并且为了提高孩子们的空间感、规划思维和城市的主人翁意识,联合国儿童基金会培训了10名伊朗建筑师,由他们在巴姆的学校里开设儿童的城市规划与建筑工作坊,鼓励孩子们参与城市的建设。

广场游乐场篇

随着机动车日益占据城市交通主导地位,公共休闲空间的步行化更显出其无比的重要性,这对儿童活动安全尤为重要。步行化不只是车辆不准进入诸如广场游乐园等公共休闲场所,而且还应改变道路包围这些休闲空间的模式,和各种要素的组织应该支持人的行为,如保证广场活动与周边建筑及城市设施使用连续性,广场与周围建筑建立真正的步行体系,只有这样才不至使这些休闲的公共空间成为孤岛,保证了儿童活动的连续性和安全性。

『瑞典斯德哥尔摩:新型游乐场』

瑞典首都斯德哥尔摩在建设“儿童友好型城市”进程中保留了充足的开放空间作为公园和绿地,建成了庞大的城市公园网络。虽然城市发展趋势高密化,游乐场兴建数量也在减少,但单个游乐场面积和设施却在增加。一些私人公园转化为公共公园,公共公园中的游乐场面积有所扩大,公园和社区里的游乐场也得到了更新和升级。

▲ 汉瑞克斯道尔游乐场

在斯德哥尔摩,游乐场经历了从标准游乐设施到个性化手工艺游乐器械的发展,这个变化来自政府、规划师、景观建筑师、艺术家和手工艺人的齐心合作。这种方式不一定增加成本,却大大增强了游乐场的品质和独特性。常规的瑞典游乐场会包括沙坑、秋千、滑梯和攀爬装置等。一些游乐场还有水景、石块、灌木、树林和可移动的材料,这些材料非常能激发儿童的想象力与创造力。另外,“公园乐玩”(parklek)项目给公园和游乐场增添了额外的亲和魅力和冒险乐趣。八个游乐场中两个有围栏:一个是在幼儿(0-3岁)游乐区设有围栏,另一个是因为沿用了原来城市庭园的地理位置和四周的居民区单行机动车道,仅在游乐场外围增加了趣味感很强的围栏。安全方面,游乐场地面和落地区域都铺上了自然沙土和人工减震塑胶材料,游乐场中选配的绿植也回避了招惹蜜蜂蚊虫的植物和过敏性、有毒性植物,最大程度的保护了儿童的游玩环境。

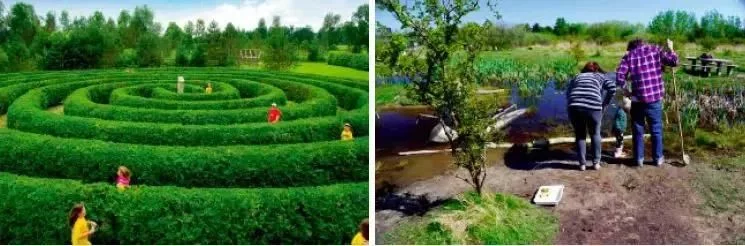

丹麦哥本哈根:“点状游戏场”

『』

丹麦首都哥本哈根从20 世纪初开始兴建“点状游戏场”系统,经过近百年的不懈努力,哥本哈根的点状游戏场地已经发展成为以居民小区场地为基础、公共场地(社区儿童游戏场地和公园绿地游戏场地)为骨干、机构附属场地(幼儿园、学校、医院、教堂等的儿童游戏场地)为补充的层级结构体系。其空间设计注重吸引性、冒险性和益智性,并尽可能考虑与其他家庭成员需求的结合,同时多采用自然式的设计手法,一方面强调与周围环境的协调,另一方面也为儿童提供接触自然的城市空间。

街道篇

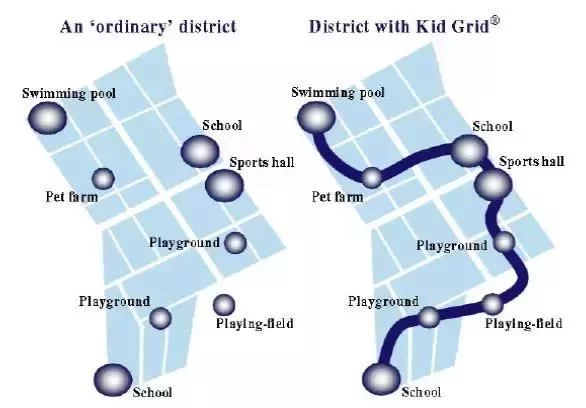

『荷兰代尔夫特市:儿童出行路径』

自上世纪六十年代“生活庭院”出现以来,对儿童友好的公共开放空间一直是代尔夫特市发展的重心。1986年代尔夫特市成为首个在城市建成区形成自行车网络的城市, 其后构建起连接学校和其他活动场地的骑行路径,显著提升了儿童的每日运动量。近年来为了确保儿童出行和游戏更为安全,代尔夫特启动了“确保儿童活动安全”项目,包括其下七个子项目。如今该市保障儿童出行安全、提升游戏质量的网络体系正在逐步完善,预计于2020年将与周边城镇的该类型网络连为一体,最终构建“儿童友好型”城市体系。

2008年该市启动“代尔夫特城市儿童安全”系统工程,其下细分为七个子项目,涵盖教育、卫生、家庭、城市环境等诸多方面,著名的是“儿童出行路径”(Kindlint),其定义为“为那些独立出行的儿童修建的安全通廊,沿着这些通廊可以使儿童步行或骑行安全地到达各个目的地,而且沿途兼具可玩性与安全性,这个网络所起到的功效将大大超过各个部分单独所起到的功效,整个网络覆盖的区域将变成巨大的游戏场-年幼的儿童也可以在没有成年人陪同的情况下,在街区内自由活动,他们可以便捷地前往学校、游戏场、运动场。

“儿童出行路径”的作用是:提供充足的游玩和移动所需的空间;安全的交叉路口;儿童可以看清来往车辆,其他人也可以提前看到儿童;精心设计的出行路径可以增加儿童独立出行的机会;连接了儿童常去的各个地方,而且儿童具有选择权;儿童出行路径被明显地标识出来,可以被儿童喜爱、可以被机动车驾驶者准确识别;儿童不是唯一的受益者,老人、残疾人等弱势群体同样可以得益于便捷、舒适的步行和骑行系统。儿童出行路径的建造由一个居住街区开始,逐渐扩大到区域,最后连接到整个城市,将整个城市转变成巨大的儿童活动场地。在设计过程中充分考虑儿童的需求,通过他们的参与,实现他们对于街区环境的愿望。受地理条件所限,荷兰一直致力于在密集型城市空间中探索人性场所,这些探索活动对我国城市未来的发展具有借鉴作用。

『英国伦敦:“ 步行巴士”』

2004年,为了给孩子们营造良好的上下学环境你,伦敦在全市实行了 “步行巴士”。步行巴士指一群孩子在两个以上大人的护送下步行上下学的方式, 被认为是一种健康又环保的出行方式。参与步行巴士的家长会自发组织起来轮流护送孩子们,一名大人会充当司机的角色走在前面带领整个队伍,另外一名则充当售票员跟在队伍后面。由于步行巴士和传统的巴士一样有固定的线路, 也设有“巴士站”(沿途可以让孩子们加入步行巴士的地点)和“接站时刻”,串起特殊的儿童安全路线。目前,这一做法已被证实卓有成效,在英国得到推广,同时,美国、澳大利亚及新西兰等国儿童友好城市也开始借鉴。

其他篇

印度布巴内斯瓦尔:“智慧城市”

布巴内斯瓦尔是印度奥里萨邦的首府,有“东方大教堂”之美称。而这座具有2000多年的历史的古城圣地,不仅是印度百座“智慧城市”之首,还是一个宜人的“儿童友好城市”。很久以来,印度城市给世界的印象并不完美:超高的人口密度、脏乱差的城市环境、受歧视的妇女和街头无知的孩子,“成长在印度”看起来似乎是一件不太幸福的事。

根据2011年人口普查,布巴内斯瓦尔6岁以下的孩子多达7.5万人,但如同其他印度城市一样,布巴内斯瓦尔的无序生长带来的更多是非正式经济、贫民窟和严重的基础设施匮乏问题。对于孩子们而言,难以到达的公园、缺乏厕所而带来的随地大小便、缺乏人行道和路灯而造成的交通事故、上学路线的不便利等等,都成为了这个城市对孩子“不友好”的一面。布巴内斯瓦尔城市发展局局长Venkaiah Naidu女士表示,现实城市这些恶劣的外部环境会对孩子们的大脑发育造成极大的负面影响,儿童友好的城市基础设施建设迫在眉睫。

于是,在过去的三年中,布巴内斯瓦尔发展局提供510万欧元作为改造基金,制定了一系列建设儿童友好城市的重大行动。其中一个项目就是“创建儿童友好的智慧城市中心”,在印度国家城市事务研究所的引导下,布巴内斯瓦尔制定了一个有效的规划和管理框架,通过信息化的手段吸纳孩子们关于城市的观点,并发送至新德里的国家儿童友好智慧城市中心,更好地“倾听孩子们的声音”。另外,布巴内斯瓦尔还提供技术和资金支持,培训100个“儿童友好智慧城市”的城市规划师,由他们来引领新城市的规划编制、政策制定等等。这些举措带来了很好的效果:城市的贫民窟得到了改善,孩子们得以享受更好的居住条件;更多的教育和医疗设施、基础设施完成建设,保障了孩子们的健康宜居;安全的游乐场、公园和尺度宜人的公共开放空间也越来越多;便捷的公共交通、明确的上学路线和以儿童为先的交通法规,为孩子们的出行进一步带来了便利。

新西兰克里斯特彻奇:让孩子建造城市

“花园之城”克里斯特彻奇是新西兰第三大城市,然而它的领导者发现,这个现代化的城市出现了一些问题。克里斯特彻奇的城市议员Vicki Buck说:“这一代成长着的孩子们,都认为城市的中心是卡顿购物中心或者棕榈酒店,而不是公园和教堂。”于是,议会很快通过了建设“儿童友好城市”的计划,并于2014年成立了CFCI框架下的儿童友好城市机构。该机构囊括16个政府和非政府组织,与议会一起共同推进城市建设和制度设计对孩子“更友好”。

克里斯特彻奇采用了最直接也是最有效的方式让孩子参与到儿童友好城市的建设过程中来--“接触式规划”:选择加拿大布里奇曼教授关于儿童友好城市参与式规划的研究成果,让孩子们回答特定的问题,以及亲自动手写写画画,以综合获得他们关于城市的意见。儿童友好城市机构和研究人员选择了两组孩子,一组是7-8岁的小学生,另一组是13岁左右的中学生。

首先,向孩子们介绍什么是“儿童友好城市”,并告知他们,城市议会和CFCI将与孩子们共同建设自己的城市。随后,他们根据设计好的问卷,向孩子们提问,并且为孩子们提供城市的各种信息、深入浅出地解答城市规划的各种专业知识,以帮助他们作出正确的选择。问题的设计非常详细且人性化,比如,问卷第一个问题询问孩子:“你希望走在怎样的步道上?”孩子们需要回答的方面涉及喜欢的步道材料、颜色、通往的目的地、路边的植物、是否配有风雨廊、是否配有自行车绿道等等。最后,有五个小问题询问孩子们对于本此活动的看法,包括问卷的难易程度、是否喜欢这个活动等等,以为下一次活动提供优化和完善的参考。

用孩子的眼光去寻找城市的问题,会将城市看得特别敏锐。如果能倾听孩子的思想、孩子的需求,那么这个规划师一定是最聪明的规划师。城市明天的主人就是今天的孩子,今天的孩子可能就是明天的市长、部长。城市战略规划实际上就是为了今天的孩子和明天的生活。”

做智慧城市的时候,不要忘记,最敏感的神经系统是城市的孩子。“智慧城市不一定是更加强大的经济,更重要的是让孩子变得更加安全,受到更好的保护,能更好地成长。”

作者系同济大学副校长 吴志强教授

扫码下载时刻APP

扫码下载时刻APP