阳戏是流行于湘西一带的地方小戏,一度曾以其流行县市名称称为大庸阳戏、吉首阳戏、沅陵阳戏、怀化阳戏、黔阳阳戏等。阳戏大体分为南路阳戏和北路阳戏两个流派,以近中州韵的湘西语言掺以各地乡音为其舞台语言。剧目、表演方面,阳戏南北二派虽无多大差别,但在音乐上则各具风格,自成一体,又因流行地区的方言、习俗、艺人特长等差异,演出上又各具特色。

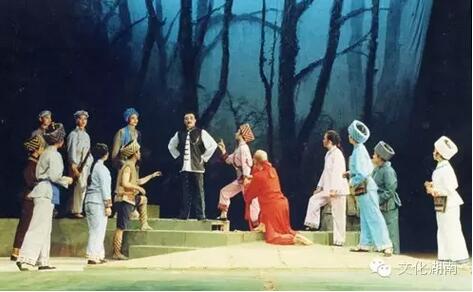

阳戏经典剧目《金钗记》

历史源流

在历史上,南路阳戏流布于吉首、泸溪、凤凰、麻阳、怀化、芷江、黔阳、会同、新晃、叙浦等县市;北路阳戏流布于沅陵、古丈、永顺、大庸(今张家界市)、桑植、龙山、保靖、花垣等县市。

阳戏由湘西民间歌舞发展而为戏曲形态,它经历了“二小”(小旦、小丑)、“三小”(小旦、小丑、小生)及“多行当戏”的形成、衍变和发展阶段。在形成的过程中,该剧种还受到了傩堂戏、花灯戏、辰河戏等其他戏剧形式的影响。在声腔、演出剧目上也多有借鉴。

阳戏经典剧目《贺龙与神兵女》

艺术特点

北路阳戏与荆河戏有合班历史,因而演出剧目以大本子戏为多,小戏较少。表演上亦多吸收地方大戏剧种表演程式,声腔则自成一体。初步形成以正宫调为主腔的导板、一流、二流、三流等板式。唱腔有正宫调、蛤蟆赶调、三花调、悦调及阴调等,以正宫调为主,已发展成导板、一流、二流、三流、散板等多种板式。

南路阳戏与傩堂戏、花灯同台,演出剧目小戏居多,大本戏少。表演上吸收花灯技艺多,音乐曲牌丰富,男女分腔,行当分腔,声腔亦自成一体。主要曲调有七句半、一字调、赶板、正宫调、后山腔、翻山腔、腾云调等。主调七句半和苦一字属通用曲牌,其唱法因行当不同而行腔各异。

阳戏经典剧目《春江女人》

代表剧目

阳戏的传统剧目约有150余个。内容主要是反映普通的人伦物理、家庭生活、劳动故事、男女爱情和妖孤鬼神故事。按照角色行当的情况,阳戏剧目可分为小阳戏和大阳戏两类。小阳戏即“二小戏”和“三小戏”,大阳戏为多角色的大本戏。

阳戏的剧目主要来源于四个方面:一是历史上阳戏艺人积累的剧目。有阳戏艺人自己编演的,也有地方小戏共同流传的,这类剧目是阳戏剧目的主体。二是来自傩堂戏的剧目。如三女戏——《孟姜女》、《龙王女》、《庞氏女》。三是来自花灯的传统剧目,如《捡菌子》、《掐菜苔》、《盘花》、《打猪草》、《扯笋子》等。四是移植地方大戏或木偶戏的剧目。如《白蛇传》、《平贵回窑》、《游龙戏凤》等。另外,新中国建立之后,创作了现代阳戏《斗笠湾》、《妇女代表》、《边城雾》、《送蜜》、《金鞭岩》、《桃花湾》、《爱扯谎的婆娘》和神话剧《春哥与锦鸡》以及历史剧《罗大将军》等剧目。

来源:文化湖南

扫码下载时刻APP

扫码下载时刻APP