红网时刻新闻记者 杨怡晴 怀化报道

怀化市新晃侗族自治县中寨镇上公道村一处空地上,一间红色的铁棚屋格外醒目。

一张红底黑字的购物清单贴在外墙面,在日晒雨淋间已经逐渐褪色,但依旧能看出上面详细记录了修灶和购买铁皮、钢材、锅碗瓢盆等物品的花费。

▲集中办酒场地外张贴的购物清单。

当地村民告诉记者,这是村里的红白喜事集中办场地,可以同时容纳15桌酒席,既省钱又省事。

2025年中央一号文件在农村移风易俗方面的要求,篇幅较前两年明显增加,专门提出持续整治人情攀比、大操大办、厚葬薄养、散埋乱葬等突出问题,完善约束性规范和倡导性标准。

透过湘黔边界这处简陋的铁棚屋,记者看到了当地乡村风俗的嬗变。

【提供集中办酒场地】

从地图上来看,新晃位于湖南“人头”的鼻尖尖上,有三面与贵州省接壤。

上公道村就与贵州省天柱县蓝田镇公闪村毗邻,整个村子藏于山林中,想找一块平地不是件易事。

▲上公道村航拍图。(杨峚/摄)

作为一个侗族村寨,这里有不少人以“团寨”的形式居住。

因房子集中、空间密集,村民要办红白喜事时,往往要四处借物搭棚。

“场地难、浪费大、攀比多。”上公道村党支部书记杨天钊说,“过去,村民办酒一直面临这些难题”。

2018年7月,上公道村君子组有村民建议,在村内选一块空地,集资修建一处集中办红白喜事的场地。

这个主意得到其他村民的响应,君子组的村民每人出了100元。村里还向县里争取了资金,大家出钱出力,建起了场地、修好了锅灶、置办了办酒席物品。

▲上公道村红白喜事集中办场地。(杨长军/摄)

杨天业是村里红白喜事集中办场地的发起人之一。

2019年9月,场地建成后的第一场酒席,便是杨天业为女儿置办的出嫁酒。他告诉记者,当时办了15桌。

村民杨天湘今年63岁,去年家中两个儿子先后办了婚宴。

“多的那一场,办了15桌酒席,只花了两三千块钱。”杨天湘说,桌椅板凳、锅碗瓢盆都是现成的,食材大多是自己养的鸡鸭猪和自种蔬菜,邻居们帮忙打下手,省了不少钱。

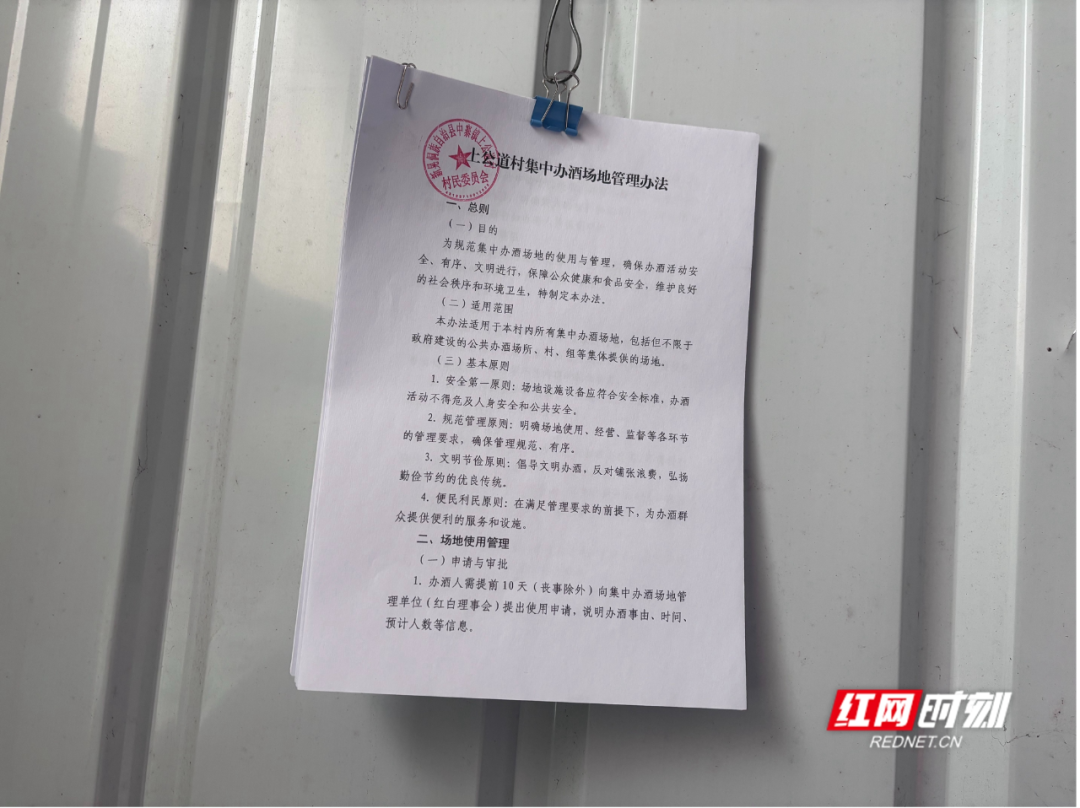

与此同时,上公道村成立了红白喜事理事会,制定了《集中办酒场地管理办法》,明确了酒席申报备案、食品安全监管、环境卫生维护等细则。

▲场地中,张挂了《上公道村集中办酒场地管理办法》。

“85后”杨长军是上公道村村支两委的工作人员,他告诉记者:“现在村民办酒席,每桌8-10个菜,铺张浪费和互相攀比的情况基本没有了。”

早在2017年,村民就将闲置的老村部盘活利用,这是村里第一处集中办酒场地。

据统计,上公道村两处集中办酒场地可以覆盖周边172户村民,共承办了酒席115场,场均节约开支2000元以上。这样算下来,已累计节约23万元。

【破除“人情买卖”】

集中办酒场地的推行,也传递出人们观念上的变化。

在上公道村2025年2月5日村民代表大会通过的村规民约中,记者看到,有倡导“婚事新办,丧事简办,余事不办”的内容。

这个村规民约,是在收集整合村民300余条意见基础上形成的。

村规民约还有细则内容,比如,村民对亲戚以外人员送(收)礼金、礼品(价值)单次不得超过100元。

再比如,单方举办婚宴不得超过20桌(200人)、男女双方合办不得超过30桌。

▲图片来源:新华社

2022年,中寨镇将上公道村红白喜事集中办的经验“复制”到了十几公里外的头家村。镇政府向县民政局争取了一笔资金,将一处闲置村屋改造成为集中办酒场地。

中寨镇党委副书记、镇长吴亭秀介绍,在山区特别是少数民族聚居地区,推行移风易俗往往面临更大的挑战,一方面由于村民观念相对传统;另一方面则是当地对红白喜事格外重视。

由此滋生的“人情买卖”“礼金加码”,增加了村民负担。

▲新晃县暮山坪村的村规民约石碑。

据怀化市委宣传部副部长、市文明办主任向孝辉和怀化市委宣传部三级调研员周琼等撰写的调研报告,2024年6月到7月,怀化市委宣传部调研组在溆浦县、洪江市、通道县各选取一个村,进行实地走访和问卷调查,发现当前推进移风易俗工作,仍存在宴请较多、彩礼较高等问题。

调研报告称,从调研情况来看,总体感受怀化市移风易俗工作任重道远。为此,调研报告也提出了多项有针对性的建议。

【移风易俗的“解法”】

民风民俗历史悠久,特别是偏远山区,要破除陈规陋习,并非易事,需要不断寻找“解题”的方法。

以公共服务的增量,构建移风易俗新阵地。

新晃县的一些乡村能够降低村民办酒席成本,一个重要因素是建了集中办酒场地,提供了便利的服务。

在洪江市也有类似做法,2017年安江镇下坪村村集体投资,建成了“喜事堂”。

再比如,2019年以来,溆浦县在村(社区)层面设立“幸福基金”,为老人举办集体生日宴会,既把生日宴办了,也省了钱。

▲溆浦县幸福基金会为考上大学的学子发放奖学金。(图源:央广网)

无论建“喜事堂”,还是筹集“幸福基金”,其实都是在为村民提供新的公共服务。

移风易俗是一项十分具体的工作,其运行需要“硬件”载体和“软件”驱动。公共场所和公益服务,为推进移风易俗提供了新阵地。

激发基层自治,酝酿乡村变革内生动能。

做好乡村移风易俗工作,关键在发挥人的作用。

今年1月份,西安财经大学副教授任艳妮发表的文章认为,一些基层干部和工作人员认为移风易俗的经济效益不大,甚至干的是“得罪人”的事,加之财政和人力资源上无法给予足够的支持,导致基层政府在移风易俗工作中的主体作用难以发挥。

乡风文明是乡村全面振兴的重要一环,与发展产业、改善人居环境等不同,移风易俗往往牵涉面更广、历史文化属性更强、问题复杂程度更高,并不适合以行政硬举措干涉过多。更适合以乡村自治等手段,以村民为主体,从乡村内部和根源上进行变革。

比如,怀化13个县市区所有行政村都建立了村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会等机构,引导村民自发改变。

▲2023年10月15日,新晃县侗族青年举行集体婚礼。(图源:“新晃新青年”微信公众号)

负责精神文明建设工作的新晃县委宣传部副部长周晶晶就提到,“在对群众的宣传教育方面,借助当地有威望的老者用侗语进行宣讲,其效果会明显好于干巴巴地直接讲”。

跳出移风易俗,锚定综合发力点。

风俗的形成本就受多重因素影响,包括地理气候、交通区位、民族文化,以及不同历史阶段的生产力水平。

推进移风易俗,要把村民们好不容易积蓄的财力,真正用到改善生活、改进生产上。从这个角度来说,移风易俗具有更加深远的意义。

因此,要实现移风易俗,需要跳出这个命题本身,从更为宏观的视角,寻找抽丝剥茧的“线头”。

当下正在大力推进的乡村全面振兴,本就是五位一体的。倡导乡风文明、宣传移风易俗,离不开产业兴旺、生活富裕对村民精神面貌的改变,离不开治理有效、生态宜居对村民凝聚力的提升。

而这些,恰恰是推进移风易俗的重要基础。

老祖宗在几千年前就说过,“仓廪实而知礼节”。马克思在一百多年就说过,“经济基础决定上层建筑”。

推进移风易俗,其实是一道综合题。

扫码下载时刻APP

扫码下载时刻APP