编者按:家风是建立在中华文化之根上的集体认同,是每个个体成长的精神足印。党的二十大报告指出,要弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设。这是“家教家风”首次出现在党代会报告中。

“惟楚有材”,为何“于斯为盛”,与湖南众多家庭重视家风传承有很大关系。无数湖湘先贤不仅自身功成名就,还留下了大量家教家训,被后世弘扬传承。红网时刻新闻特别推出《家传·湖湘家风故事》系列,弘扬中华优秀传统文化,汇聚奋发有为的时代精神。

红网时刻新闻记者 杨艳 陈奥男 张必闻 长沙报道

英国利物浦的安菲尔德公墓里,有一块中国人的墓碑。

碑上,用中文写着“中国蹈海烈士杨先生守仁墓”。墓碑既像一把利剑,展示着墓主人满腔热血的棱角;又像一个惊叹号,警醒当时处于混沌中的中国人。

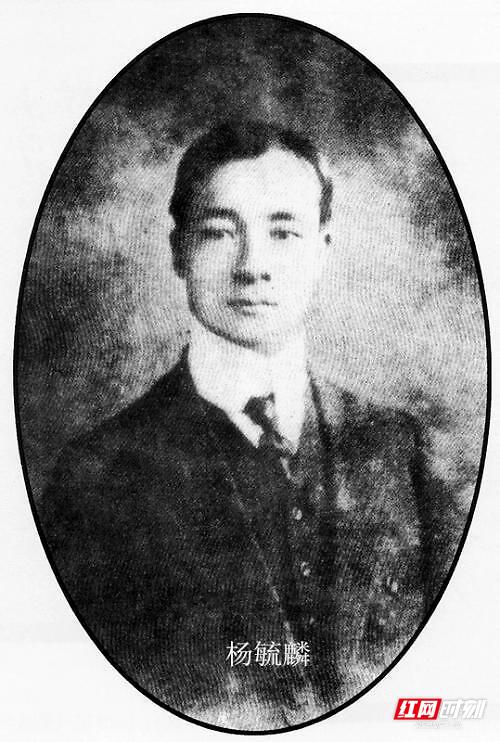

这位杨先生,便是杨毓麟,字笃生,后易名守仁,长沙县人,中国近代民主革命家。

杨毓麟与另一位湖南人陈天华,并称中国近代革命史上东、西蹈海两烈士。

英国利物浦安菲尔德公墓内,杨毓麟的墓碑。(杨立军供图)

1911年4月27日广州黄花岗起义失败后,在英国的革命党人杨毓麟为唤醒国人,于当年8月5日愤而蹈海自杀。

“白浪滔滔,淘此无名之骨”的绝命书背后,这位湖南汉子有着怎样的故事?

今年4月,梨花风起之时,观潮君去其出生地探访,在众人的讲述里,跨越时间的长河,去感受杨毓麟的家国情怀和家风传承。

书生杨毓麟推崇教育

有学者认为,辛亥革命的一个特点是书生革命,当时许多革命家是读书人,杨毓麟也不例外。

1872年出生于长沙县高桥镇甘草坑的杨毓麟,自幼聪慧,7岁能文、15岁成为秀才、25岁中举人。

父亲杨绍华一生务农,1889年离世时留下水田40亩。为补贴家用,杨毓麟和大哥杨德麟只得任私塾老师。三弟杨殿麟到了入学年龄,因交不起学费无法上学,两个哥哥则在家教他读书。

烟台大学文学与新闻传播学院新闻系主任李日,曾在湖南师范大学攻读历史学博士,专门梳理过杨毓麟的教子观。其中很重要的一点便是“学习一刻不可懈怠”,他要求孩子“万勿偷闲习懒,必以勇猛精进,发愤修学”。

其子杨克念不负期望,考入清华留美预科班。

“杨毓麟把自己的治学修身经验传授给子女,这是他传给后代的精神财富。”李日说。

杨毓麟

对教育的推崇,杨毓麟也影响着身边人与后人。

杨毓麟比毛泽东的老师杨昌济小一岁,但在族中比杨昌济小两辈,所以称杨昌济为“叔祖”。

两人都刻苦好学,经常一起切磋,互相勉励,并于1893年共同参加“乡试"。1903年,在杨毓麟等人的鼓励支持下,杨昌济东渡日本留学。1909年,经杨毓麟、章士钊推荐,杨昌济前往苏格兰的阿伯丁大学继续攻读。

1901年至1902年,杨毓麟曾借居长沙名门望族龙湛霖家。深谙教育兴邦的杨毓麟,极力游说龙家出资兴学。

最终,龙家晚辈龙璋、龙绂瑞兄弟俩协同谭延闿与胡子靖共同出资创办了明德、经正几所学堂,成为湖湘近代教育史上的一页华章。

杨家重教爱学的传统延续至今,其后辈有很多从事教育、科研及社会服务等领域的工作。

杨道正是杨毓麟的侄孙,原长沙市教委主任,长沙大学(现为长沙学院)第一任校长,为创办长沙大学作出了重要贡献。

“不管从事哪种职业,都要行得正、坐得稳,多做一些有益的事,对得起祖父、叔祖父这些曾经为了理想抛头颅洒热血的革命先辈。”作为杨家后人,杨道正教育子女爱国、好学、勤劳、尊亲,直至生命垂危之际,他的日记本上仍密密麻麻记载着对教改的思考以及对家人的眷恋。

革命战士的家国情怀

25岁中举后,杨毓麟成为候选知县,但他很快抛弃了旧“体制”。

湖南师范大学历史文化学院教授、辛亥革命史研究专家饶怀民在20多年前便开始搜集杨毓麟的资料。从饶怀民整理的《杨毓麟集》里,可以清晰看到杨毓麟的革命轨迹。

中日甲午战争爆发,北洋水师几乎全军覆没。杨毓麟感愤不能自已,奋笔疾书写下《江防海防策》,希望清政府一洗惨败之辱。

杨毓麟后来放弃知县资格,留在时务学堂当教习。

从此,他的革命朋友圈越来越大,谭嗣同、黄兴、蔡锷、杨度等人皆是战友。

而到了后期,杨毓麟的思想由“磨血革命”走向了“流血革命”。

后世在研究辛亥革命历史时,至少在三个方面无法绕开杨毓麟。

首先是写出力作《新湖南》。

1902年,杨毓麟留学日本,出版著作《新湖南》,被史家评价为“辛亥革命准备时期最具鼓动力的著作之一”。

报纸也成为杨毓麟的战斗武器。前期他为《湘学报》撰稿,成为湖南维新派的重要人物。1907年,《神州日报》在上海创刊,杨毓麟任该报总主笔,不断用文章号召人们投身反帝反封建的革命洪流。

其次,他是暗杀五大臣的主角。

1905年9月发生的“吴樾谋刺五大臣”事件,杨毓麟既是清廷出洋考察宪政五大臣的随员,又是策划谋刺的主角。因火车震动触发炸弹,吴樾当场遇难。但清廷并未怀疑到杨毓麟。

此外,杨毓麟被称为革命党“自制炸弹第一人”。

在辛亥革命准备阶段,革命党人的形象就是手持炸弹勇猛冲锋。1903年留日期间,杨毓麟就学习研制炸弹,还因试制中的意外,被炸坏了一只眼睛。

蹈海自杀前,杨毓麟还曾写过一本叫《炸弹》的书。

行为艺术家在利物浦海边雕刻的雕像。(杨立军供图)

极端的革命追求,或许注定了他令人扼腕的悲剧人生。

1911年8月,杨毓麟在英国利物浦得知黄兴领导的广州起义失败,“精神痛苦,如火中烧”,因而“愤不乐生,恨而死之”,于是蹈海以殉,亡身报国,年仅40岁。

噩耗传来,国人震惊。黄兴悲痛不已,他在致友人信中称,“适得杨君笃生自沉消息,感情所触,几欲自裁”。

中南大学教授孟泽在文章中这样评价杨毓麟——作为革命者,“勇敢、决绝和不顾一切”;作为儿子、父亲、丈夫,则“柔软、深情和明哲”。

这种“鲜明的反差”,或许可以窥见杨毓麟的家国情怀。

杨毓麟非常关心孩子的成长。他在信中教孩子如何写作文,同时叮嘱孩子,除了学习好日常课程,还要“养成坚强德性”,同时重视体操,学好中国的传统典籍。

1910年,得知女儿的婚事,杨毓麟从英国来信:“各事毕宜力求节省,不可多费财力”“衣物不必求好”。

儿子考上留美预科班,他写来长信,絮絮叨叨地给儿子列了6条注意事项,其中包括“不可怠惰”。

这让我们想起鲁迅那句诗,“怜子如何不丈夫”。

“以更大的深情去爱、去努力”

杨毓麟自居“死士”,为革命不惜牺牲,是源于对祖国母亲的爱。

1904年,杨毓麟在上海专门成立爱国协会,作为华兴会的外围组织。

对家中的母亲,杨毓麟的感情和孝顺发自肺腑。

1900年到1911年的十年时间,杨毓麟在家的日子仅四天,但他不管身在何处,心中都装着家。

除了写信给母亲报平安,杨毓麟会反复交代子女尊敬长辈,不忘恩慈。

直到生命的最后一刻,杨毓麟都想着母亲——蹈海之前,他留下遗书,托同盟会战友将自己130英镑积蓄中的100镑转寄黄兴作为运动经费,其余30镑转寄老母,以报养育之恩。

杨毓麟殉国两年后,其哥哥杨德麟因参加“二次革命”被枪杀。

为了表彰杨家教子有方,孙中山褒奖“乡里衿式”匾额一块,委派官员送至长沙县“甘草坑”杨母手中。

图中红圈所示,原为杨毓麟旧居所在地。

杨毓麟这种感念长辈的孝道,也感染了后人。

杨毓麟的后辈撰文回忆,上世纪60年代,每逢杨毓麟的祭日,其女儿杨克恭就带着自己的晚辈,到湖南革命烈士陈列馆内杨毓麟的像前祭拜,向后人讲述其为国为民的献身精神。

2001年12月,杨毓麟的孙女杨亦卖掉一处房产,筹得资金,带着自己的儿女,前往英国利物浦,代表整个家族后人在杨毓麟墓前念祭文行大礼,完成了祭扫拜祭追思缅怀的夙愿。

2023年暑假,杨毓麟的侄重孙、民革长沙市教育总支部主委杨立军带着一家人,前往英国杨毓麟墓前祭拜。随身携带的,还有岳麓书社出版的《杨毓麟 杨德麟纪念集》。

在湖南辛亥革命人物纪念馆、开慧纪念馆、明德华兴学校华兴会旧址,均有杨毓麟的雕像或照片。每逢清明,杨立军会带着孩子们去瞻仰。他说,“有时不必用过多的香火贡品去祭奠,只需以更大的深情去爱、去努力”。

高桥镇孝文化公园。

孝行总是会引起共鸣,长沙县高桥镇打造了孝文化公园。

观潮君看到,一幅幅孝文化图描绘在墙壁上。在这里,村民们多次自发组织了以“尊老、敬老、孝老”为主题的专题讨论,形成了孝老尊贤的好风气。

在高桥镇白石源村,历经岁月沧桑,杨家门口的池塘仍在,但旧居已不存在。

长沙市侨联主席陈慧在2021年就开始关注杨毓麟的事迹。当年长沙市两会上,她与民革长沙市委会专职副主委兼秘书长杨舜尧联合提出建议,希望能推动修建杨毓麟旧居,更好地传承发扬辛亥革命先驱的精神。

后因种种原因,旧居无法重建。但当地积极收集整理杨毓麟生平事迹资料,宣扬其追寻救国救民真理、不计私利为民为国的高尚情操。

“平生凄恻惯,宁与白鸥期”。

但愿杨毓麟诗中的白鸥,能为他捎去家乡春天的消息。

嘉宾点评

饶怀民:他们的家国情怀纯粹而炽热

湖南师范大学历史文化学院教授、辛亥革命史研究专家饶怀民说,辛亥革命中虽然湖南不是主战场,但是湖南人发挥了重要作用,像黄兴、杨毓麟、蒋翊武、李燮和等。他们不仅是战场上的英雄,还主办了多种刊物,传播进步思想。杨毓麟的人生轨迹展示那个年代仁人志士的家国情怀,纯粹而炽热,坚定而执着。

扫码下载时刻APP

扫码下载时刻APP