1.《共生》

共生共存 :当代纤维艺术的一个案例研究

文/刘文良 潘泺宇

引言

2021年1月16日,“从洛桑到北京”第 十一届国际纤维艺术双年展全球开幕,对比往届国际纤维艺术双年展,第十一届展览呈现出新面 貌。此次纤维艺术双年展以“共生共存”为主题,以线上“云”展览的形式为全球观众展现。对于 “从洛桑到北京”这一系列国际纤维艺术双年展来 说,首次的线上“云”展览无疑是这个学术平台 的一个重要转折点。作为全球规模最大、影响力最广的纤维艺术展事之一,展览形式的变迁赋予展陈新的面貌,其中的作品风格也变得更加多元。纤维艺术的创作逐渐形成领域交织、学科交叉的特点,双年展的发展格局也逐渐变得大众化与国际化。

一、从传统纺织工业到新材料新业态的探索与实践

美国费城艺术大学纤维编织系教授李美京 (Mi-KyoungLee)创作的纤维艺术作品《共生》(图 1),一举夺得第十一届国际纤维艺术双年展金奖。《共生》是一个大构造的纤维艺术作品,纤维那自 然、狂野以及升腾的力量感不断地冲击着人们的内心,引导着人们反思当今社会的物质性与复杂性。李美京是费城艺术大学工艺与材料系主任、纤维与纺织专业负责人,其所在的费城是一座老牌工业城市,在工业革命之前就以纤维和纺织工业而闻名。一座因纤维而生的城市,经历纺织工业的衰落之后,如何在当代再因纤维重获活力是一个值得探讨的问题。

费城在1682年建市后不久,纺织制造业就开始发展,并成为该市的主要工业之一。1691年,英国著名拓荒者和作家威廉·佩恩(William Penn)指出“非常好的德国亚麻布是在费城日耳曼敦生产 的”[1]。18世纪晚期,费城的纺织工厂开始尝试 用机器生产纺织品,虽然大规模机械化纺织制造的尝试基本宣告失败,但费城纺织厂的数目在19世纪初却激增,主要是因为许多具有纺织生产专业知识的欧洲移民在该地区定居并建立工厂。

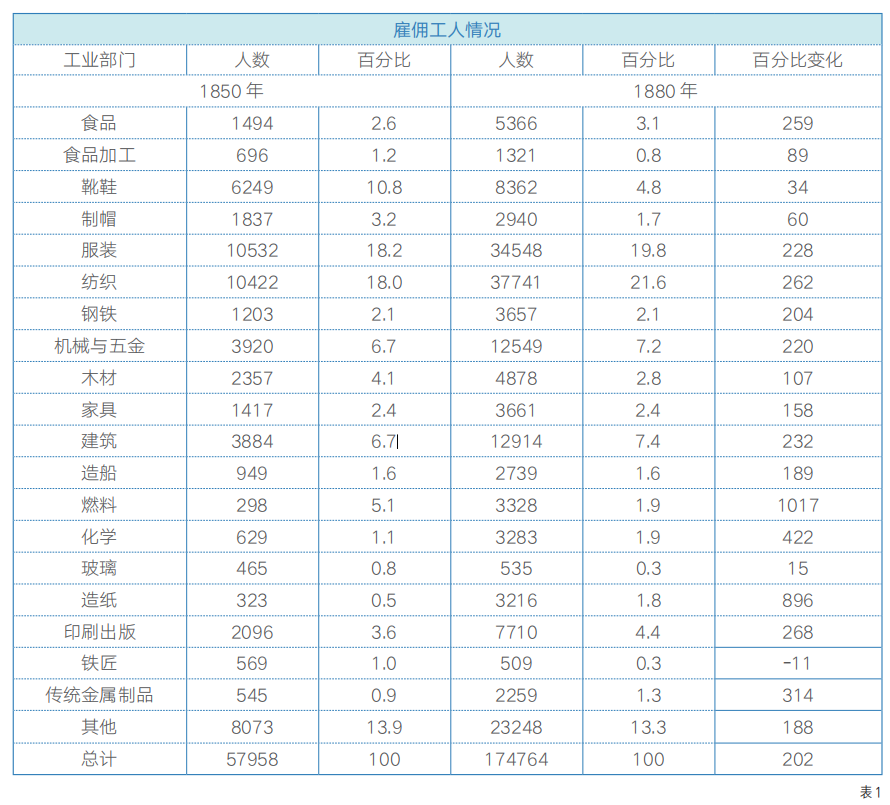

通过数据表1,我们可以发现19世纪费城的纺织工业迅速崛起,服装和纺织工人的人数都突破了万人次。纺织一直是费城最重要的工业部门,这使其成为美国纺织工业的中心。其中,曼妮杨克的棉纺织、基斯顿的针织、豪斯特曼公司的丝织等都是纺织工业的重要支柱。1890年费城纺织工业生 产了价值2200万美元的毛纺织品,价值2200万美元的地毯,1500万美元的针织品,1500万美元的精纺毛织品,800万美元的丝织品[2]。

20世纪60年代中期,美国工业革命的进程中,费城是世界上工业化程度最高的城市之一。这一时期,一批重要的机械工程师和发明家在许多行业开发了新的制造技术,尤其是纺织业。虽然手工编织和家庭纺织生产仍在继续,但工厂中的机器制造成为费城快速扩张的纺织工业的基础。费城在工业化进程中,其纺织业的真正优势在于拥有众多中小型专业公司。费城制造的纺织产品通常经过多站点流程,不同的公司从事不同类型的工作。纺织纤维在一家工厂纺纱,在另一家工厂织布,在第三家工厂染色,在最后一家工厂加工。这种由小型专业纺织公司组成的互联网络是费城 纺织工业在19世纪和20世纪的典型特征。

费城的纺织工业在整个20世纪中叶一直保持强劲,但像该市的大部分工业部门一样,它在二战后显著衰落,原因来自于美国或世界其他地区低成本产品生产商的竞争以及城市人口结构的变化,这导致费城大多数纺织厂在20世纪后半叶关闭或迁出该市。该行业在20世纪后期急剧衰落,是当时费城地区广泛地去工业化的一部分,许多工厂也将业务转移到了周边地区。到21世纪初, 费城的纺织业主要由市场制造专门产品的小型公司组成。尽管总体而言,该行业的运营规模与20世纪初的庞大规模相比已经大幅缩水,但在2010年,仍然有大约150家纺织品制造商在这座城市运营。这些公司包括位于Juniata为国防工业生产织物产品的Ehmke制造公司、专业运动服装制造商船屋体育公司、生产编织线和制服饰边的里士满港的Grip-Flex公司、生产工业防水布和帆布的汉弗莱斯纺织产品公司。这些公司和其他当地公司延续了费城悠久的纺织制造传统,足以证明费城流淌着纺织与纤维的血液。

沃尔特·李希特(WalterLicht)是美国费城宾夕法尼亚大学的历史学教授,在他看来,费城的各种产业中,纺织业发展得最早,他认为“工人密度和专业知识的显著交流是它幸存下来并表现如此出色的原因”[3]。费城是“信息的旋涡”,纺织业的发展离不开门对门、商店对商店的交流,以及最终知识和专业知识共享机构的建立。费城纺织和科学学院于1887年建立东瀑布校区之前,费城纺织学校位于费城艺术博物馆内,看不到艺术和生产之间的区别。李希特说:“都一样,都是设计,都是技巧和工艺。保存工艺保存知识就是现在应该做的事情。”[4]费城大学的前身就是费城纺织学校,费城大学在本科、硕士、博士三个阶段都有纺织方向的专业设置,如纺织品设计、纺织品材料技术、纺织工程与科学等。同时,费城艺术大学与天普大学等都有纤维纺织的培养方向。这些学校的艺术设计学院都是全美最古老抑或是 最顶尖艺术院校之一。

李美京本科毕业于韩国东亚大学,随后于费城艺术大学和克兰布鲁克艺术学院分别获得了书 籍艺术和版画、纤维艺术两个硕士学位。李美京来到费城学习以后,认识到费城拥有着浓厚纺织纤维的历史以及纺织纤维的专业教育。基于这种卓越的条件,李美京开始在费城继续深造并留校任教,开始探索自己的纤维艺术之路。李美京举办了共计18场个人展览,参与过许多国内和国际演讲、策展、合作项目,包括亚利桑那州艺术博物馆、费城艺术博物馆、克兰布鲁克艺术博物馆、雷丁公共博物馆、彩绘新娘艺术中心、纽约和芝加哥沙发、韩国釜山大都会博物馆、法国EspacedeTisserands博物馆、韩国首尔国际纤维艺术博览会、第十届和第十一届“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展、2019年第八届北京国际视觉艺术双年展以及芬兰费城艺术博物馆和Poikilo博物馆的展览等,并曾担任《全球艺术纺织品:韩国》(第一册)编辑,许多文章曾在韩、美两国报刊发布。她的作品自2004年一直由斯奈德曼艺术画廊在费城代理,并于2004和2007年荣获 Lindback基金会授予的少数种族青年教师奖、费城新兴艺术家中心奖学金、林德巴克基金会以及费城艺术大学和韩国基金会为她的研究和策展项目授予的教师发展津贴,2019年加入美国费城新艺术家中心顾问委员会。

表 1. 1850 年与 1880 年费城各工业部门雇佣工人情况(信息来源:赫斯伯格主编《19世纪费城的工业、空间、家庭和群体经验》)

“从1960年起,纤维艺术为当代艺术领域增 添了许多令人惊奇的艺术家与艺术作品,纤维艺术对于媒介的无限探索、传统和创新的手法,私人和公共空间展示的作品,使得这个艺术形式充满了无比的张力。”[5]李美京一直认为媒介的探索是纤维艺术发展的核心要素。回顾其早期的一些作品,不难发现,在学院派纯艺术教学理念的熏陶下,对比新材料带给人的冲击感,她更喜欢放慢脚步,用日常的视野,使用纤维本身最基本的丝、毛、棉等天然纤维作为创作的主要媒介, 如“无题”系列作品(图 2)。

在城市建设开始将艺术和美作为目标的新时期,公共艺术不仅仅是作为城市文化的载体直观显现。因为,它在营造城市文化氛围的同时还培育着公众的审美和创新精神,直接并显著影响着当今的城市精神面貌。[6]对比费城的传统艺术,纤维的介入,也将为费城的艺术体系增添一份精彩。费城作为美国城市发展史上的一个代表,其在城区优化以及公共艺术领域的表现十分亮眼。20世纪之前,相较于欧洲,美国对于文化艺术事 业的关注度一直处于不瘟不火的状态。但是,自1965年联邦政府正式介入艺术,美国国家艺术基金会应运而生,对于公共艺术的态度也加速转变。然而,在1872年全美第一个致力于公共艺术和城市规划的非营利性组织费尔蒙特公园艺术协会就已经成立[7],这说明费城在联邦政府介入艺术之前就已经拥有了悠久的公共艺术传统。建筑学中的“场所”理论,其一定程度上整合了西方的建构逻辑和东方的体验思维,在客观物质环境和主观知觉环境中开辟了一条“间性”切入的理路。[8]1998年,费城国际机场设立了一个展览项目,也是一项视觉艺术倡议,旨在使机场环境人性化,为费城独特的文化生活提供可见性,并丰富旅客的体验。展览项目负责组织和展示位于整个机场的轮流展 览,展览全年不断变化,提供各种教育和文化节目。这个展示视觉艺术的计划证明了机场对支持艺术 和文化的承诺,为来自世界各地的数百万游客提供了接触费城地区艺术家和艺术机构的各种艺术形式的机会。

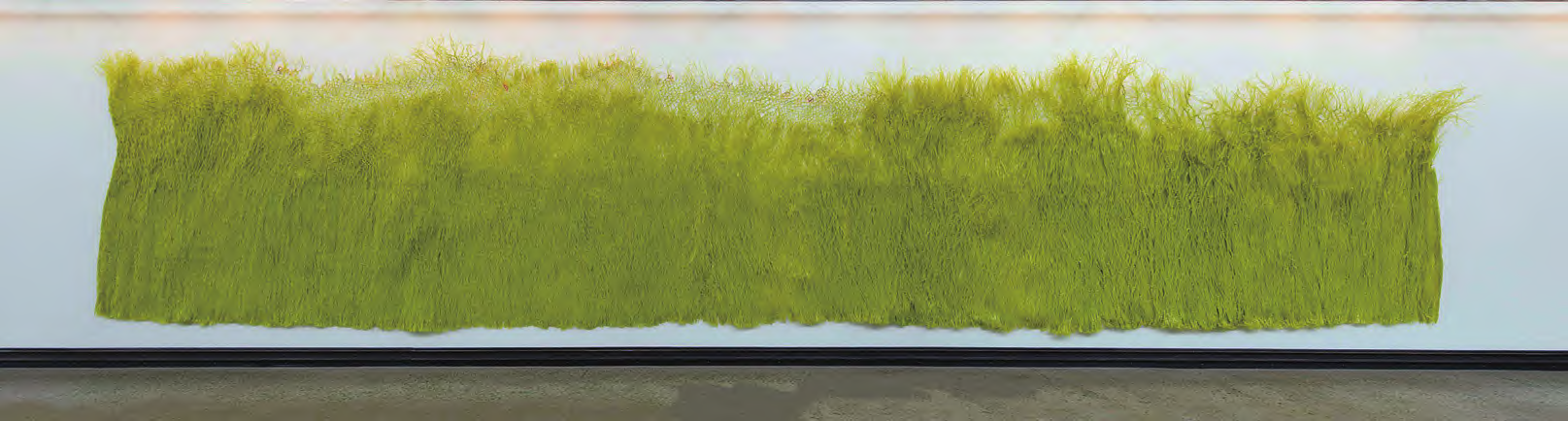

作为一位一直在西方从事纤维艺术方法与教学探索的学者型艺术家,李美京一直致力于在纤维艺术的教学实践中寻找传统与创新之间的关系。近年来,李美京认为纤维艺术的创作应该更加广泛,涵盖“新工艺”“新材料”和“新观点”的表达,也通过其一系列教学实践和成果向社会展示了纤维的创新在原本城市基因中的延续并介入到公共艺术的创作环境中。其大型作品《黄色森林》 (图3)最初便是为费城国际机场E航站楼打造的特色装置,给予了费城国际机场全新的艺术活力。这座40英尺(约12.2米)长、9英尺(约2.7米)宽的纤维艺术雕塑完全是由数千条工业塑料扭带制作而成,这些扭带打结在一起,将大量材料结合成一个单一的结构,创造出一个色彩和纹理的领域,就像一面活墙。我们可以从这个作品中看到, 李美京已经将个体的纤维艺术创作逐渐介入到公共艺术领域当中,以此为费城环境优化做出贡献。在“交织的视野”——2020中美纤维艺术与科技创新交流展上,作为美方策展人的李美京将《黄色森林》带向了纤维艺术展的舞台,并向观众展现了自己对纤维媒介的最新理解,也同步表现了她在纤维艺术新材料领域应用的最新研究成果。

2. 《无题》系列作品之一

2018年,李美京曾在天津美术学院开展了一个为期四天的关于纤维材料探索与服装结合的课程,期望让学生了解材料和纤维艺术、工艺设计过程之间的一种平衡与和谐,并倡导以“玩”的心态去探索纤维材料。费城本身就是一座工业城 市,身为曾经的“世界工厂”,是美国城市发展史 上的一个工业城市典型案例。但二战以后,工业、纺织业、制造业快速衰退,纤维和纺织工业成为了其历史的“勋章”。对于艺术家来说,其艺术制作的一贯过程和纤维创作的驱动力都来源于最自然的生活。挖掘费城的纤维基因,工业的聚合纤 维最能代表其生活的城市,也是最合适的新型纤维创作材料。“这五十年来,纺织产业与纤维领域 同步于当代艺术设计以及工业的发展,主张兼容并蓄。近年来纤维与新材料、数字科技的交叉融合,更是成为了纤维创新的发动机。”[9]纤维与科技,是纤维艺术发展的洪流中无法回避的问题,是很多艺术家一直在思考的问题,也是必须去探讨的一个问题,尝试将纤维和科技进行融合,应该能给纤维艺术开辟一个相对新的发展领域空间,同时也可能是作为工艺美术与科技创新结合的一种模式。

李美京逐渐意识到对于纤维艺术的创作,固步自封显然是不行的,必须以一种逾界的视角去理解“纤维”,打开媒介的固有思路,从新的方向,更加多元、拓展性地去解释“纤维媒介”。在2021年的双年展中,李美京又一次向全球观众证明了她对新材料的驾驭能力。金奖作品《共生》(图4)通过扭领带、电线、拉链领带以及包塑金属丝 捆扎线等新型纤维材料创作完成。艺术家通过紧凑、密集的旋扭与拉扯,将这些纤维纠缠在一起,形成了高4.6米、宽6.7米的红色纤维网。同时,这些纤维经过扭动纠缠形成了近 1.8米的突出型聚合纤维角。作品也完美契合第十一届国际纤维艺术双年展的主题“共生共存”,体现了纤维强大的生命力,宛如一条纽带,打破距离,打破时间,链接了人们。正如艺术家自己所解读的:“世界一直是复杂的,每个人都在经历着个人与社区、文化、 政治等的共生。这件作品通过拉链、电线扭曲绑扎进行了艺术重构,意在描绘我们当前的自然景观和我们共生的人工景观。”[10]不难发现,《共生》与《黄色森林》都是采用了工业纤维来进行创作,但是《共生》突破了平面的表达,走向了立体与空间,这是艺术家敏锐地观察到时代的洪流而激发的创作变化。密集、重复地旋扭、聚合,这样一个创作手法也对应了人类应该共生地面对自然、 面对环境、面对未来。

3. 《黄色森林》

相较于同时代的纤维艺术家们,我们不难发现,纤维艺术的创作媒介与风格已经形成了两大区块的分离——传统纤维创作与纤维科技创作。美国克兰布鲁克艺术学院纤维专业主任、驻地艺术家马克·纽波特(MarkNewport)教授将编织行为暗喻为一种修复行为。马克擅长使用棉和平纹细布来创作当代纤维艺术作品,创作的过程和人体生长过程类似。从这个意义上来说,就像用衣服代替皮肤的方式,作品上所呈现的疤痕修复代表皮肤上的疤痕。在马克的作品中,主要是以横向线段的编织手法来呈现,而垂直的线段缝合是少量的。如果把它们想象成经纬线,就像从地图上看一样,能看到纬线被切断的区域,马克在织物上剪开一个洞,然后修复它。周围的缝合线就像疤痕一样生长,在身体上引起了一种涟漪或 者影响,抑或是它记录了这种影响。马克提供了一个非常独特的视角,通过将纤维艺术与人们的成长故事、身体记忆连接到一起,从而改变针织这一行为的语境,去解释针织技术这一传统行为 带来的全新视觉体验以及纺织品与肌肤内在的亲 密联系。尽管深陷科技冲击的潮流,马克教授的作品依然是处于对纤维本身进行最自然的针织创 作,但也有一大批艺术家已经逐渐接受科技冲击 为纤维艺术的视觉呈现带来很多的新意和变化。如美国纤维艺术家莉亚·库克 (LiaCook),她在跨媒介的道路上不断进行着探索,编织、绘画、摄影、数码科技都是其艺术创作手段。在2020中美纤维艺术与科技创新交流展中带来的作品Su系列纤维艺术装置(图5),均是利用数码编织进行织造完成的。实验者通过眼球追踪记录下眼睛和脑波所形成的轨迹,使得画面上缠绕着各类的线与圆点。

对于艺术家李美京来说,她对于纤维媒介、纤维艺术的创作探索好像介于这两种区块之间。在纤维艺术发展的道路上,大部分艺术家和观众都会执着地认为纤维艺术的纤维材料应该是纤维本身,即丝、毛、棉、麻等纯正的自然纤维。从往年的双年展来看,大部分的作品是以壁毯为主,艺术家们注重纤维本身的提取和筛选。对于观众来说,其对于媒介审美的方向是,由于纤维本身质感塑造出来的作品质感的不同,以这个纤维本身的媒介作为审美趣味的时候,纤维艺术就越来越往工艺品、高端的方向走。但是,作品《共生》由工业的聚合纤维材料制作完成,这种现代材料其实并非传统意义上的纤维材料,也没有昂贵的 价格,反而与现代生产和大众化密切相关。《共生》拓展了纤维媒介,但是相比于莉亚·库克,李美京的创作并不是完全被科技取代,她的创作手法非常具有独特性。李美京擅长进行密集的劳作,对材料进行重复的打结以及聚合,以此来创造大体量的纤维作品。柔性的纤维材料,通过重复的 聚合,最终呈现的作品却给人一种坚定、强大且突破的感受。可以说,重复的标记制作过程是其创作与工作中的一大特点与优势,这也更能让艺术家的智力和身体跟随重复的节奏过程,理解工具和材料、材料和过程、图像和内容之间的关系。

二、从纤维教育到纤维产业的更新

李美京从最初的对于纤维原生材料的探索到如今新材料的突破运用,是以生活、环境与学院派的教学为起点的,《共生》就是一个成果证明。其混合媒介纺织品的理念代表了一种实验性和跨 学科的方法,围绕纤维、纺织品结合广泛的技术、材料和工作方法来进行创作。费城一些年轻且富有远见的纤维艺术家,无论是凯特琳·麦考马克(CaitlinMcCormack)、马修·考克斯(MatthewCox) 还是玛吉·凯西(MaggieCasey),都受到李美京创作理念潜移默化的影响,并参与到混合媒介、特殊工艺的纤维创作中。费城纤维艺术体系与费城艺术大学纤维与纺织的教学体系也因此更加富有活力。

基于服装与纺织工业的基础,面对艺术教育 国际化的浪潮,李美京与罗斯·坎普特(RoseKampert)一同在费城艺术大学设立纤维与纺织 品研究的专业课程,其目的在于在工艺和材料研 究的大背景下,对纤维和纺织品进行集中的新材料探索,如机器纺织或者混合媒介纺织等跨学科 与实验性的探索,并以此获得对织物的物理性质 与其内在的纤维逻辑表达,以及潜在的平面、立体、空间纤维织物的创作的透彻理解。李美京等课程 教师不仅仅是讲师,他们还是技艺高超的艺术家 和创新的思想家。这就在纺织工业、纤维艺术的教育中呈现了一大优势 :费城纺织工业、纤维纺 织品的教育始终和纤维艺术领域、行业发展密切结合,以学院派的理论为基础,打造一条产学研结合的道路。教育的核心是通过制作来思考织物的概念,李美京引导学生通过材料和工艺表达自己,展示独立地、创造性地解决问题的能力和原 创性思维 ;展示对当代纺织问题和历史纺织业的 了解,加强其对实验创新的接受度以及应用于当代纤维纺织实践的传统制作。同时,教学强调追求纤维纺织材料研究加强了学生与导师、纺织企业家、设计师、艺术家的密切联系与合作。这不仅加强了纤维教育行业与纺织产业之间的联系,也为院校师生提供了学术交流与实践的平台,为相关行业培养了原创性的纺织纤维设计人才,使他们能够更具洞察力地谈论纤维艺术并以此促进费城纤维纺织教育、纺织产业的发展与革新。可以说,李美京所做的贡献之一是加强了纤维教育和实验与费城纺织产业的链接,为产业更新迭代注入新的活力。

4. 《共生》细节

妮可·雷·斯蒂耶(NicoleRaeStyer)毕业于费城艺术大学,李美京是其纺织学习生涯中的重要引导者。受李美京、亚历山大·麦昆(AlexanderMcQueen)和复古时装的影响,妮可在艺术大学期间开始向商店出售她的作品,并在周末参加展览。毕业后妮可开了一家南费城精品店,在宾夕 法尼亚州的雷丁也有一家商店。随着时间的推移,出售她的作品的商店数量在全国范围内逐步攀升至50 家,以至于她的Fishtown公寓和工作室需要扩张才能满足自己纺织产业的运作。

5. Su 系列纤维艺术装置

此时,由产业和高校密切合作的产业氛围以 及公共艺术机构为李美京这样的纤维艺术家创造了稳定持续的交流环境。如位于宾夕法尼亚州费城拱门街1214号的美国纤维艺术工作室 & 美术馆(TheFabricWorkshopandMuseum)是一家非营利性的纤维、公共艺术机构,建立于1977年。它的最初成立源于马里恩·博尔顿·斯特劳德(MarionBoultonStroud)一个实验性想法,将芬兰织物印刷公司Marimekko的活动与当代版画工作室(如 GeminiG.E.L. 和 UniversalLimitedArtEditions)的活动结合起来,前者促进日常用品的卓越设计,后者鼓励艺术家尝试他们不熟悉的技术,如平版印刷或蚀刻。凭借这些模型,斯特劳德建立了一个市中心艺术教育项目,为所有年龄段的学生提供了一个创造性的出路,同时也为他们在纺织行业的职业生涯提供了 培训。现今则已发展成为一个颇有声誉的机构, 拥有广为人知的“艺术家项目”,大量的“永久收藏”(由艺术家在工坊内新创作的作品)、室内“展 览”和“综合教育项目”(包括演讲、参观、展示和学徒培训)。该机构与新生艺术家及本土和各国艺术家们共同合作,致力于新材料新媒体的艺术 创新。美术馆的艺术家常驻计划,为处于职业生 涯各个阶段的艺术家提供了与美术馆合作的机会,主要是针对织物进行实验,尝试各类创新材料与 媒介。安·汉密尔顿(AnnHamilton)就是其常 驻艺术家之一,2016年她的艺术项目“Habitus”(图6),一部分展览内容在美术馆展出,还有一 部分为大型纤维纺织装置作品在位于费城老城文化区的 MunicipalPier9展出。如阿布拉莫维奇(Abramović)、杜浩石(DoHoSuh)、莫·布鲁克(MoeBrooker)等等,这些驻地艺术家都为 费城创造了纤维的栖息地。不论是大型的纤维装 置、公共装置,还是小型的纺织品探索。美国纤维艺术工作室及美术馆的存在为人们提供了一个很好的途径,去了解和李美京同一时期的纤维艺 术家给费城的工业、产业以及费城的纤维艺术所 带来的新可能性。

6. “Habitus”项目中向公众免费开放的大型装置部分三、从线下展览到线上表达

让·吕尔萨(JeanLurcat)是 20 世纪法国的 画家,但究其一生,对于法国传统壁挂艺术的复兴与变革才是其艺术生涯中最突出的贡献。由于他的存在,法国古老的壁挂艺术重新焕发生机,并让壁挂艺术在现代艺术的大流中保持生命活力的同时也成就了法国传统壁毯手工制造业。[11]1962 年,随着壁毯复兴运动的不断推进,法国文化部与瑞士洛桑政府共同创建了瑞士洛桑“国际古代和现代壁挂艺术中心”,次年“洛桑双年展”应运而生。[12]

1996年,组委会宣布展览停办。洛桑双年展的结束,让纤维艺术家们失去了艺术交流的中心。可喜的是千禧年伊始,我国清华大学美术学院接过重任,将国际纤维艺术的薪火从瑞士洛桑带到中国北京,以“从洛桑到北京”为主题,让纤维艺术重新进入大众视野。中外纤维艺术家承诺以洛桑精神为方向指引,共同促进国际纤维艺术运动,在对纤维艺术洛桑精神的回顾中同步寻找纤 维艺术未来的前进方向。第一届北京双年展尽管 拥有116件作品的展量,但作品类别单一,绝大 部分是以壁毯的形式呈现,创作材料也以传统纤 维为主。之后的十一届展览共计展出了2500多件作品,平均每届展出227件作品,参展国家也 由最初的15个增至56个,参展国家和作品数量逐年提升。尽管第十一届展览面临前所未有的挑战,但依然有300余件作品展出,由此可以感受到纤维艺术家们难以阻挡的热情。与洛桑双年展相似,壁毯的比例随着展览届数的推进呈现下降 的趋势,到第十届双年展,以壁毯为形式的作品已不足20%。伴随着刺绣、印染、拼贴等更多表 现形式融入其中,新型材料、空间纤维等作品也 开始大量出现,纤维艺术逐渐由注重材料、技艺、形式转向叙事、观念、情境的表达。 [13]

伴随着费城纤维血液的激活与蜕变,李美京携《共生》踏上了第十一届国际纤维艺术双年展 的舞台。持续了三十多年的“洛桑国际纤维艺术 双年展”见证了纤维艺术在20世纪的发展历程,也是纤维艺术领域第一个且产生巨大影响力的艺术与学术的国际摇篮。第十一届“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展以线上展览的形式呈现。基于清华大学美术学院自己研发的2.5d线上展览系 统,策展团队能够根据每位艺术家提供的不同作 品来展陈区分,让作品既独立又能连续性地进行展示。金奖作品《共生》通过展陈环境的反复打造,寻找到了最合适的视觉呈现环境,以俯视和正面等更多维度观赏到作品的细节展现,具有很强的 拓展性和想象力。作品的表达极强地适应了线上展览的形式,尽管制作的工艺仍然属于传统型,但在线上展览中观众不仅能通过360°的视野观察 到这个大体量的纤维装置所带来的冲击,也能近距离体察到工业纤维材料的细致表达。这无疑对艺术家提出新要求,也拓展了纤维审美的纬度。李美京还提供了一段视频作为作品的阐释,视频 中,她不断地将纤维旋转、拧结在一起,这表现的是《共生》的创作过程,除了空间表达,还增加了“时间”的意味。

从传统的手工纺织业到今天的纤维艺术,纤维的发展纵横交织。在这漫漫征途中,本身就存在着种种机遇和必然,“云”展览的形式展现,这是纤维艺术发展的一个巨大转折点,也可能是一个新的发展路径。作品《共生》,它的纤维表现力与意欲传达的观念,完美地契合了时代与双年展的主题,其新材料的细节和整体所展现的具有力量的话语,经过线上的转译,与观众产生了新的共鸣,这也是作品的优势所在。或许这是一个机遇所成就的,也或许是艺术家顺应时代的潮流,捕捉到纤维艺术发展的动向而成就的必然事件。但是无论如何,纤维的媒介伴随着新材料的介入已经趋向多元化,关于纤维的审美也在不断地进行着改变。这种改变,就像中国美术学院施慧教授提出“织”的新概念:“无论在何种语言中,织的含义早就超越了传统的经纬线编织,而指向一 切事物的纷繁交错。”[14]同样,纤维的媒介与审美也超越了传统,指向纷繁交错。

结语

国际纤维艺术双年展二十余载砥砺前行,经历了多个阶段的改变,这不仅仅是材料介质的表达,更是纤维世界中历史、社会、文化的映射。而纤维世界的文化认同,最终境界就是要形成多种文化共生共荣的状态。[15]第十一届国际纤维艺术双年展总策展人林乐成指出,此次展览能艰难展出,本身就是时间、机缘对艺术家们精诚热情的慷慨回馈,也是纤维艺术强大生命力量的再一次佐证。纤维艺术已经如当年洛桑双年展辉煌时代的大型软雕塑超越了让·吕尔萨提倡的壁挂复 兴一般,超越了玛格达莲娜·阿巴康诺维奇那一 代艺术家的视野,成为一种新的媒介和象征。[16]《共生》是当下人类共生的映射,艺术家是具有时代敏感度的群体,伴随着时代洪流,不受边界限制层面上的跨媒介创作,给予了纤维艺术前所未有的活力。正因如此,艺术家们更应在纤维之路上不断怀疑、不断探索、不断超越,接受纤维的多种可能,构建多元格局的纤维艺术未来。

*基金项目:2022 年湖南省学位与研究生教学改革研究重点项目(编号 :2022JGSZ081);2020 年湖南省普通高等学校教学改革研究项目(编号 :HNJG-2020-0588);2022 年湖南工业大学研究生科研创新项目(编号 :CX2238)。

注释 :

[1]Jack McCarthy:Textile Manufacturing and Textile Workers [EB/OL].https://philadelphiaencyclopedia.org/ essays/textile-manufacturing-and-textile-workers/,2018。

[2] 冯承柏、胡晓明:《十九世纪费城工业发展的特点》[J],《世界历史》,1987 年第 5 期,第24—33 页。

[3]Mural Arts Staff: Walter Licht Speaks on Philadelphia’ s Textile Heritage [EB/OL]. https://www.muralarts.org/ blog/walter-licht-speaks-philadelphias-textile-heritage/,2017-5-19。

[4]同[3]。

[5] 新浪网 :《未来可织 :纤维艺术的“交织”视野——岳嵩专访[EB/OL], http://k.sina.com.cn/article_3164957712_vbca56c1001901ghhd.html,2020-12-04。

[6] 孙博、张晓诗、黄婷婷 :《精神重塑:公共艺术介入城市更新行动》[J],《工业工程设计》,2021 年第 4 期,第59—65,88 页。

[7] 陈瑶 :《费城公共艺术探究——以费尔蒙特公园艺术协会项目为例》[J],《装饰》,2015 年第 2 期, 第100—101 页。[8] 程雪松、关雅颂、卢俊辉 :《“场所”理论视角下的乡村环境设计研究——以浙江省松阳县的实践为例》[J],《工业 工程设计》,2022 年第 6 期,第 53—61 页。

[9]同[5]。

[10] 搜狐网 :《第十 一届“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展线上开幕》[EB/OL],https://www.sohu.com/a/445208973_161795,2021-01-18。

[11] 步及 :《让·吕尔萨》[J],《美术》,1983年第 3 期,第 64—37 页。

[12] 施慧 :《现代壁挂艺术——从洛桑国际壁挂双年展看现代壁挂的发展进程》[J],《装饰》,1997 年第1 期,第 51—55 页。

[13] 洪兴宇 :《新时代纤维艺术的诉求——“从洛桑到北京”第十届国际纤维艺术双年展暨学术研讨会》[J],《装饰》, 2019 年第 3 期,第 52—57 页。

[14] 转引自任萌萌、张乘风 :《立体纤维艺术在室内空间中的创新运用研究》[J],《家具与室内装饰》,2019 年第 9 期,第112—113 页。

[15] 贾文山、冯凡:《跨文化认同的流变与升华:“人类命运共同体”的内涵再释》[J],《扬州大学学报》( 人文社会科学版 ),2020 年第 5 期,第 34—45 页。

[16] 许嘉:《无界之归——2019杭州纤维艺术三年展的跨越》[J],《美术》,2020 年第 9 期,第 47—53 页。

刘文良,湖南湘潭人,中共党员,博士,博士后,博士生导师,湖南省芙蓉学者特聘教授,湖南省二级教授,省政府特殊津贴专家,省高校教指委委员,株洲市学术技术带头人,株洲市优秀社会科学专家,“国家级一流本科专业”视觉传达设计专业负责人,湖南省包装设计艺术研究基地首席专家。历任湖南工业大学包装设计艺术学院副院长、党委书记、院长,现任湖南工业大学宣传统战部常务副部长。

主持完成2项国家社会科学基金项目、1项教育部人文社科规划基金项目以及17项省级社科项目。出版《后现代语境下的生态设计艺术》《绿色与安全:生态包装设计论》《何处是吾乡:生态电影的终极之问》等学术专著5部。以第一作者或通讯作者身份发表学术论文170余篇,其中79篇发表于CSSCI期刊,9篇发表于SCI、A&HCI期刊,30篇发表于全国中文核心期刊。

独立完成的科研成果获教育部第八届高等学校科学研究优秀成果(人文社科类)二等奖,获湖南省社会科学优秀成果二等奖3项、三等奖1项。设计作品多次获中国包装创意设计大赛专业组一等奖以上奖励。主持完成的教学成果曾获湖南省高等教育优秀教学成果一等奖。

扫码下载时刻APP

扫码下载时刻APP