□喻立新 周金虎

蒋琬是三国时期蜀汉丞相,著名的政治家、军事家。“初随刘备入蜀,后为诸葛亮所重,任丞相长史。诸葛亮攻魏,他主持兵源粮饷的供应。亮死,代亮执政,为大将军、录尚书事。”^①蒋琬主政蜀汉十二年,政通人和,经济复兴,百姓安居乐业,蜀中呈现了一派“边境无虞,邦家和一”的大好气象。因此,蒋琬与诸葛亮、董允、费祎合称“蜀汉四相”。蒋琬在世之时,被封为安阳亭侯;延熙九年(246)冬去世,葬于涪县(今属四川省绵阳市涪城区),谥曰“恭侯”。《三国志》有《蒋琬传》。其著《丧服要记》(一卷),收入《隋书·经籍志》;并与《荐董允表》《承命上疏》,收入《全三国文》。清末陈运溶为其辑有《蒋恭侯集》(一卷),收入《麓山精舍丛书》。

蒋琬作为历史名人,近年来关于其故里的争论颇多,可谓众说纷纭,有广西全州和湖南零陵、祁东、湘乡、双峰、宁乡等六种说法。蒋琬故里到底在哪里?笔者拟就此略陈浅见,以就教于大家。

一、关于蒋琬籍贯的历史记载

陈寿《三国志·蒋琬传》载:“蒋琬,字公琰,零陵湘乡人也。弱冠与外弟泉陵人刘敏俱知名,琬以州书佐随先主入蜀,除广都长。”^②这条关于蒋琬籍贯的史料,专家们对“零陵”指零陵郡的认识一致,但对“湘乡”有不同的理解,第一种意见认为是湘乡县;第二种意见认为非行政区划,“湘乡”泛指“湘水发源之乡”,或湘江上游。如吕朝晖在1997年12月发表的《此湘乡非彼湘乡——成都武侯祠和〈辞海〉中的蒋琬籍贯指误》中认为“零陵湘乡”即零陵郡所辖的湘江上游。自隋以后有近800年,这一地区的名称被冠以“湘”字,如湘源、清湘、湘川,并举明代蒋淦所撰《零陵湘乡在全郡,殊名同地》印证,零陵和湘乡本来就是一个地方。^③

两种观点,哪种正确?颜岸青《〈三国志〉人物籍贯书例献疑》一文中,通过《三国志·魏书》中40位主要人物的籍贯记载情况与有关政区情况作对照,并初步统计《三国志》中明确记载籍贯地的460余篇人物传记,得出结论:《三国志》人物籍贯的书法常例,是以历史人物出生年代为时间断限,再依据该时间断限的政区状况确定人物籍贯。^④所以,《三国志》关于蒋琬籍贯的记载中,“湘乡”是一个政区,即湘乡县。

湘乡位于湘中偏东,是一个两千年未改其名的古县。1986年9月由县改市,今系湖南省县级市,由湘潭市代管。湘乡历史悠久,建置始于西汉建平四年(前3),皇帝刘欣封长沙王子刘昌为湘乡侯。东汉建武初年(25),在原湘乡侯领地置湘乡县,属零陵郡。

《三国志》系中国二十四史之一,与《史记》《汉书》《后汉书》并称前四史,其关于蒋琬故里的记载,却受到了当今诸多学者的质疑。主要原因是,认为湘乡县在三国时隶属衡阳郡,“零陵(郡)湘乡(县)”不合史实。如吕国康先生在《三国名臣蒋琬籍贯、故里考》一文说:“虽然湘乡东汉时属零陵管辖的一个县,但在吴时已属衡阳郡,此时陈寿尚未出世。写《三国志》时,湘乡冠零陵的可能性不大。”^⑤

史载,东汉献帝建安十三年(208)发生了赤壁之战,之后荆州一分为二,曹魏得其北,孙吴据其南,南北均置荆州。建安二十年(215),吴将吕蒙与蜀军决战于长沙,双方一度以湘水、资水为界,长沙、桂阳两郡属孙吴,武陵、零陵两郡归刘蜀。蒋琬随刘备入蜀也应在这一时期。建安二十四年(219),孙权定荆州,杀关羽,蜀军退守蜀中,湖南、广西均为孙吴占有。

建安二十四年(219),汉朝丞相曹丕迫使汉献帝禅让帝位,定都洛阳,国号“魏”,史称曹魏,标志着汉朝时代的正式结束。公元221年刘备称帝,定都成都,国号“汉”,史称蜀汉。公元229年孙权称帝,定都建邺(今南京),国号“吴”,史称东吴。至此,中国历史正式进入三国时期。

三国是上承东汉下启西晋的一段历史时期。公元263年,曹魏的司马昭发动魏灭蜀之战,蜀汉灭亡。两年后司马昭病死,其子司马炎废魏元帝自立,建国号为“晋”,史称西晋。公元280年,孙吴亡于西晋,中国统一,三国时期结束。

三国六十年里,湘乡县并非全部隶属衡阳郡,因为东吴始置衡阳郡已是三国后期。在置衡阳郡前,湘乡县上承东汉,一直隶属零陵郡。《三国·吴志·三嗣主传》记载,孙亮太平二年(257)二月“以长沙东部为湘东郡,西部为衡阳郡。”自此,湘乡县改属衡阳郡。而此时,蒋琬已去世十年有余。

由此可见,《三国志》关于蒋琬故里的记载无误。故《辞海》直接曰:“蒋琬(?-246),三国零陵湘乡(今属湖南)人,字公琰。”^⑥

二、关于三国湘乡的地域分析

从《中国历史地图集·三国吴·荆州》图可以看出,湘乡县东靠湘南县,南有烝阳、重安、临烝3县,西接连道、北邻新阳县。对照《中国历史地图集·东汉·荆州刺史部》图,并查阅上述县名古今对应资料,可以确认,三国时期的湘乡县仅包括今湘乡市东部、双峰县东部、韶山市西南部等地域,而今湘乡市西部和双峰县西部属连道,韶山市东北部归湘南。

三国时湘乡县北为新阳县,其县治在今宁乡市横市镇向阳村长桥东北一公里^⑦。宁乡是湖南省的一个县级市,立县于北宋,名寓于“安宁之乡”,千多年来,未改其名。2017年撤县建市,由湖南省直辖,长沙市代管。今宁乡、湘乡,山水相连,且在历史上,宁乡大部分地域曾属湘乡。

清同治《湘乡县志》载:“司徒岭,在治西,五代时王仝死节处。今其地分属宁乡、安化。”^⑧而司徒岭位于今宁乡西部,在巷子口镇扶峰村与安化县高明乡司徒铺村交界处。王仝系湘乡人,五代时马楚国江华指挥使。楚王马殷派遣其征讨梅山。兵入梅山境界,梅王扶氏不战而逃。王仝乘胜追击,至深山峡谷,遭梅王伏兵袭击,死伤惨重,全军被围月余。后粮草尽绝,突围未成,王仝自刎而死,葬于该岭。王仝后被赠“司徒”官名,该岭也遂名“司徒”。清同治《湘乡县志》虽未明确“司徒岭”归属湘乡的具体年代,但岭名“司徒”不会早于五代。北宋初期宁乡立县后,该岭未曾回归湘乡,所以五代马楚时司徒岭归属湘乡县。

清同治《湘乡县志》载:“湘邑旧辖十五都,析分为八十五里。马氏据潭州,于后唐清泰二年(935)割安乡九里、玉潭镇、温泉里置宁乡。”^⑨玉潭镇位于宁乡偏东,在沩水以北。温泉里指今资福镇一带,该镇有温泉冲,旧时是一个很有名的地方。明代末期宁乡有温泉乡,因此而名。可见五代马楚时,今宁乡大部分地域曾归属湘乡县。

关于今宁乡大部分地域划入湘乡的时间,不得不说起古新阳县的去向。1995年《宁乡县志》载:“晋太康元年(280),改新阳为新康,仍属衡阳郡。南朝宋、齐、梁、陈沿袭晋制。隋开皇九年(589),并新康入益阳,属长沙郡。”^⑩

清康熙《宁乡县志》曰:“唐高祖武德四年(621),析益阳置新康,仍隶潭州;七年复省入。”言下之意,新阳之地复归益阳。清乾隆、同治《宁乡县志》照录康熙《宁乡县志》。1995年《宁乡县志》也持此观点。

对此,清嘉庆《宁乡县志》指出“唐地志无省入何县明文”。民国《宁乡县志》照录嘉庆《宁乡县志》。然而,遗憾的是,嘉庆、民国《宁乡县志》并未记载新康县域的去向。

先弄清一个问题——唐代是否置宁乡。清康熙《宁乡县志》曰:“贞观元年(627)复置,曰‘宁乡’(《唐纪》)。(五代)唐明宗天成二年(927),马殷改潭州为长沙府,宁乡仍隶焉;寻复省,入龙喜。”其实唐置宁乡,子虚乌有。因与前文论证的五代马楚时今宁乡大部分地域归湘乡县”矛盾。此外,还有三点理由:

一是清康熙《宁乡县志》曰“贞观元年置宁乡”,后注来源于《唐纪》,即《资治通鉴·唐纪》,然而查阅该书,无此记载。

二是假如清康熙、乾隆、同治《宁乡县志》的说法成立,宁乡存续至五代前期。《元和郡县志》成书于唐宪宗元和八年(813),书中却无宁乡之名。且新旧《唐书·地理志》皆只云“益阳县,武德四年析置新康县,七年省”,无置宁乡之记载。

三是《新唐书·地理志·益阳》注云:“永泰元年(765),都督翟灌自望浮驿开新道经浮邱至湘乡。”避开故意绕道而行,从益阳至湘乡必经今宁乡之地。浮邱山在益阳县西、今在桃江县浮邱山乡境内。自浮邱山南至今宁乡市黄材镇关坳,再南至湘乡,确是一条捷径。假如贞观元年(627)已置宁乡,则当说“经浮邱山、宁乡至湘乡”。

既然唐代未置宁乡,今宁乡大部分地域归属湘乡县,就应是新康复置再废时。

来源于湘乡的今宁乡之地,是否全是唐代新康复置再废时划入湘乡的呢?不一定。

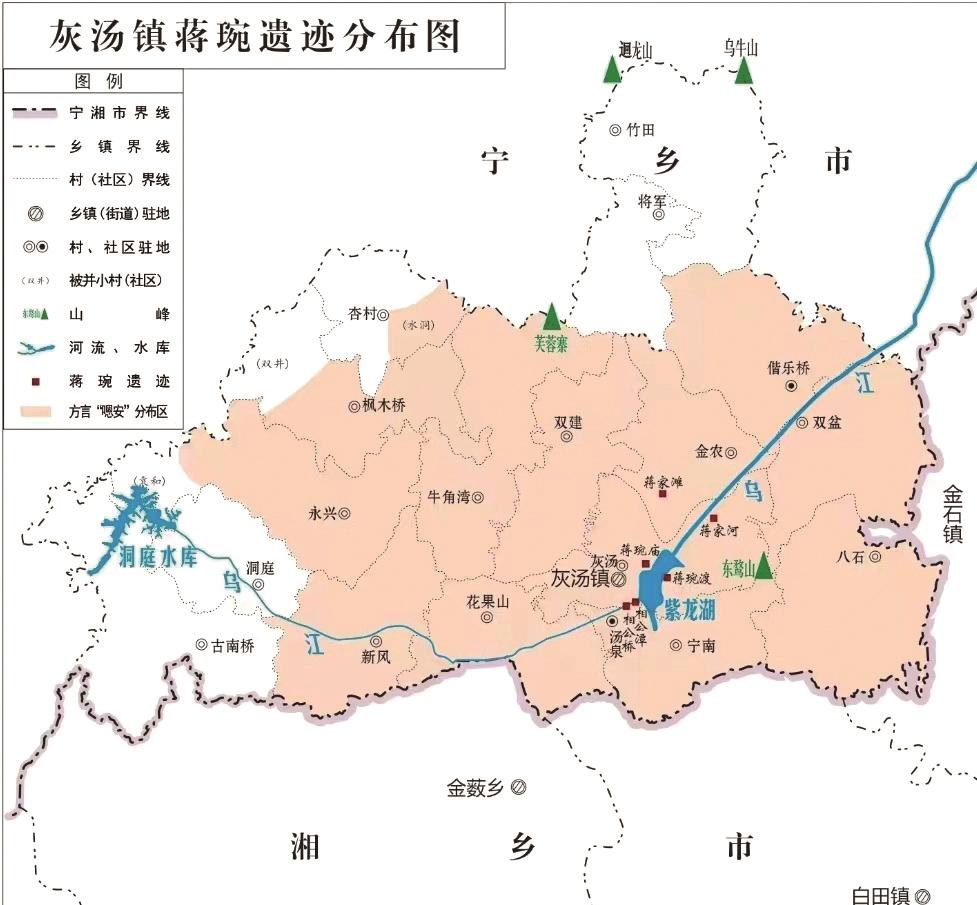

宁乡市中南部有灰汤镇,东面和南面分别与湘乡市金石镇和白田镇、金薮乡相邻。灰汤镇下辖汤泉、偕乐2个社区和灰汤、双建、永兴、古南桥、新风、枫木桥、牛角湾、杏杏村、洞庭、花果山、金农、将军、竹田、双盆、八石、宁南16个村。除将军、竹田、洞庭、古南桥4村全部和杏杏村、枫木桥、永兴3村部分外,灰汤其余大部分地域在清代均属宁乡七都。

湘乡话以其古老难懂著称。湖南有一句俗语,“长沙里手湘潭漂,湘乡嗯安做牛叫”,其中“嗯安”是湘乡方言,系“我”的意思。笔者通过实地走访,发现灰汤镇清代属宁乡七都地域均称我为“嗯安”。“今人不识古时月,今月曾经照古人”。方言从历史奔腾而来,折射出历史痕迹,说明上述地域相比宁乡其余地域与湘乡交融深得多,时间长得多。因此,灰汤镇清代七都地域在唐代以前应一直属湘乡,且从未归新阳和新康。

灰汤以温泉闻名古今中外,今是灰汤温泉国家级旅游度假区所在地。灰汤温泉水温达89摄氏度,为全国四大高温复合泉之一,古人称之为“汤泉”。民国《宁乡县志》载:“汤泉即盛弘之《荆州记》所称‘新阳县惠泽中有温泉,昔传玉女乘车投于此泉’者也。数里遥望,云蒸雾涌”今人大多据此认为,这是灰汤之地曾属新阳的证据,从而否认灰汤在唐代以前属湘乡。其实,晋时宁乡地已无新阳,改名新康。晋永嘉元年(307)置湘州,新康县隶属湘州衡阳郡,至盛弘之所处的南朝宋时(420—479)未变。《荆州记》中“新阳县”实指今湖北京山,其域内有汤堰温泉。

综上,三国时期湘乡县域除今湘乡市东部、双峰县东部和韶山市西南部外,还包括今宁乡市灰汤镇大部分(清属宁乡七都)地域。

三、关于蒋琬故里的诸说辨别

现今关于蒋琬故里有广西全州和湖南零陵、祁东、湘乡、双峰、宁乡等六种说法,有的依据是族谱记载,有的依据是历史传说,有的依据是地方志书。国史、方志、家谱是中华民族历史的三大支柱,但方志记载一般简略,难以判断真伪;家谱存在较多造伪现象,难以令人信服。所以,客观而言,均无过硬证据。

根据国史《三国志》所载,蒋琬是零陵郡湘乡县人,广西全州和湖南零陵、祁东三地均不可能是蒋琬故里。因为,三国时期三地虽属零陵郡,但前两者隶属该郡零陵县,后者隶属该郡泉陵县。

值得说明的是,《旧唐书·地理志》云:“湘乡,汉鍾武县,属零陵郡;后汉改为重安,永建三年,又名湘乡,属长沙郡。”有人据此认为“重安自永建三年(128)更名湘乡”,进而认为蒋琬故里在“祁水沿岸‘湘乡县’”从而产生了“祁东说”。其实,这是一个历史误会!也就是说,东汉重安未改名湘乡。清同治《湘乡县志》指出:“重安为衡州属地,与湘乡无涉。恐滋疑窦,故附辨之。”1993年《湘乡县志·附录》认为这个历史误会是前人误解《后汉书·郡国志》造成的,也就此进行了考辩。

下面我们再来看看其余三说:

(一)湘乡说

所谓湘乡说,系指“蒋琬故里在湘乡市区”的说法。其证据除《三国志》载“蒋琬是湘乡人”外,主要有清同治《湘乡县志》曰;“蒋大司马琬故宅,在(湘乡)县北门。今为蒋公祠,祠内旧有题句云:‘蜀中曾继如龙相。湘上今传伏虎名。’又有‘汉大司马故里’碑,今佚。”又曰“伏虎井,蒋公祠前有井,曰‘伏虎’,相传蒋公所凿。”

上述证据,略显单薄。因为长沙和宁乡旧志记载在宁乡县城有相似的历史古迹,建设时间甚至可能比湘乡还早。

民国《宁乡县志》载;“(蒋)琬故宅在(宁乡)县北郊,历见《名胜志》、《一统志》、(宁乡)《县志》。”

古代宁乡县城北有“蒋琬庙”。民国《宁乡县志》又载;“蒋琬庙,在县治北郊,不知所始。或云在县北十里,废亦不知何时。《一统志》引《名胜志》云‘蒋琬庙(宁乡)县治北,今为伏虎庙,庙前有伏虎井’。乾隆、嘉庆、同治诸《志》皆载之。庙故有碑,亦不存。”

明清时期,宁乡、湘乡均属长沙府。明嘉靖《长沙府志》记载宁乡“蒋琬庙,在治北,即其故宅,俗名伏虎庙,前有伏虎井”;而没有湘乡蒋公祠的记载,说明当时湘乡蒋公祠名气不大,甚至还没建设。明崇祯《长沙府志》记载宁乡蒋琬庙与嘉靖《府志》基本相同;而记载湘乡蒋公祠仅曰“北门外”,没有“蒋琬故宅”和“伏虎井”之说。清乾隆《长沙府志》与崇祯《府志》基本相同,只是注明宁乡蒋琬庙当时“已废”,湘乡蒋公祠“内祀蒋琬”。可见湘乡蒋公祠原是“蒋大司马琬故宅”之说产生于清乾隆至同治年间。

综上,“蒋琬故里在今湘乡”的说法实在难令人信服!

(二)双峰说

所谓双峰说,系指“蒋琬故里在双峰县井字镇”的说法。双峰县地处湘中腹地,隶属于湖南省娄底市。双峰地域历史上属于湘乡县,1951年8月析出。清同治《湘乡县志》除曰蒋琬故宅“在(湘乡)县北门”外,其他地方无此类的记载,包括今双峰地域内。可见“蒋琬故里在双峰县井字镇”之说应产生于清同治《湘乡县志》成书之后。1993年《双峰县志》也没有将蒋琬列入该县人物。

井字镇位于双峰县东部,北与湘乡市中沙镇毗邻。双峰(井字镇)说的主要证据有三:一是《双峰县志》载“相传三国时,蜀丞相蒋琬家族集居于此,亦农亦商,俨然街市,故名蒋市,是境内最早设立墟场之地”,二是当地传说“蒋琬老年辞官还乡,在伊家湾栽桑种麻,养鱼做菜,与乡邻们同甘共苦”;三是双峰域内黄龙大山有蒋峰岭,岭上有蒋峰古寺,传说“此乃蒋琬少时读书养性之所”。

三个传说均经不起推敲!传说一中“蒋市”之名应是唐代以后产生的。(宋)王溥《唐会要》载:“诸非州县之所,不得置市,其市当以午时击鼓二百下而众大会,日入前七刻击钲三百下散。”就是说,唐代在州、县治之外,是不许设置集市的。何况上朔几百年的三国时期呢?传说二中“蒋琬老年辞官还乡”,事实上,蒋琬晚年既没有辞官,也没有还乡。延熙六年(245),因病上疏请退驻涪县(今四川绵阳市)。延熙九年(246),病卒于任。传说三中黄龙大山的“蒋峰岭”不在井字镇,二者相距50公里以上,怎么会是“蒋琬少时读书养性之所”?因此,蒋琬故里“双峰(井字镇)说”是站不住脚的。

(三)宁乡说

所谓“宁乡说”,系指“蒋琬故里在宁乡”的说法。那是否是“宁乡县治北郊”?不是!因为三国时期,今宁乡市区一带属新阳,新阳未置前属益阳,与《三国志》记载“蒋琬是湘乡人”矛盾。而许多史籍记载、民间传说、地名折射,蒋琬故里在今宁乡市灰汤镇。

蒋琬青少年时勤奋好学、饱读诗书,人称“蒋相公”。灰汤集镇乌江上有“相公桥”,位于今灰汤大桥处。民国《宁乡县志》载:“相公桥,跨乌江,架以木。在冷水井石边塘水有入乌(江)之口。以桥北为汉相蒋琬故里,故名。至今其子孙居灰汤左右者数百人”。”

相公桥北,地以桥名,即地名也叫相公桥,蒋琬故宅所在地,旧时位于灰汤至湘乡大道的左侧。清乾隆时,宁乡诗人黄湘南来灰汤寻古,在相公桥地见到一块残古石碑,上曰“蒋琬故宅”,遂作诗:“行迈经荒郊,然怀寻古迹。道左遗断碣,云是蒋公宅”。

“相公桥”处的乌江中有“相公潭”。民国《宁乡县志》载:“乌江既得石坝水,又东一里,俗称灰汤河。以泉有磺石气,故名。傍曰:‘相公潭’,传蜀相蒋琬于此饮马。琬祠在灰汤河北岸。”琬祠即蒋琬祠,又称汉相蒋琬庙、蒋公庙、相公庙、灰汤庙,位于今灰汤镇灰汤村,今已废。

蒋琬祠始建于元代。蒋琬有后裔蒋彦明,字光甫,元代宁乡县成德塘(今道林镇道林中学所在地)人,至正二年(1342)进士,累官兵部中书兼国史大夫。据民国《宁乡县志》记载,一日,元顺帝问蒋彦明的先世,蒋彦明答曰“始祖琬”。元顺帝听之,下诏加赠蒋琬为“蜀汉大司马恭国公”,命有司衙门建蒋琬祠于灰汤。清光绪《湖南省志》将蒋琬祠列入《宁乡寺庙》之首,名“蒋公庙”。蒋彦明是宁乡道林人,蒋琬祠不建其乡,而选建灰汤,必有其故,应是考虑始祖蒋琬乃灰汤人也。

相公桥地北,灰汤温泉(今灰汤地热发电站处)附近原有茂密的紫竹林,至今流传着蒋琬少年时经常在此读书的故事。相公潭下游的乌江旁,蒋琬祠对岸,在今湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院附近,旧时有渡口称“蒋琬渡”,相传系蒋琬倡设而得名。蒋琬渡附近有东鹜山,风景如画,相传蒋琬经常上山游赏,古人曾在山中建“相公亭”以作纪念。

灰汤集镇附近有多个蒋氏族人集居之地。如花果山村蒋家组,金农村蒋家滩组,共建村上下两处“蒋湾里”,均在灰汤集镇3公里范围。生活在灰汤的蒋氏族人,均认蒋琬为始祖,并世代相传始祖蒋琬就是灰汤相公桥人。

本文结论:蒋琬是三国时期湘乡县人。三国时期的湘乡县域除今湘乡市东部、双峰县东部和韶山市西南部外,还包括今宁乡市灰汤镇大部分(清属七都)地域。现关于蒋琬故里有广西全州和湖南零陵、祁东、湘乡、双峰、宁乡等六种说法,但前五种说法均不可信,今宁乡市灰汤镇才是蒋琬故里。在历史上,蒋琬作为古代第一位湘籍宰相,其故里的确认,对丰富长沙文化乃至湖湘文化具有重要意义。

参考文献

①《辞海》(普及本),上海辞书出版社,2010年,第六版,第1877页

②[晋]陈寿撰,[宋]裴松之注:《三国志·蜀志·蒋琬费祎姜维传》,中华经典普及文库,中华书局,2021年版,第627页。

③转引吕国康:《三国名臣蒋琬籍贯、故里考》,《寻根》,2020年,第2期。

④颜岸青:《〈三国志〉人物籍贯书例献疑》,南京晓庄学院学报,2018年第3期。

⑤吕国康:《三国名臣蒋琬籍贯、故里考》,《寻根》,2020年,第2期。

⑥《辞海》(普及本),上海辞书出版社,第六版,第1877页

⑦湖南省宁乡县志编纂委员会编纂《宁乡县志》,中国大百科全书出版社,1995年版,第49页。

⑧[清]齐德伍、黄楷盛等修纂:(同治)《湘乡县志》,岳麓书社出版,2009年版,第71页。

⑨[清]齐德伍、黄楷盛等修纂:(同治)《湘乡县志》,岳麓书社出版,2009年版,第35页。

⑩湖南省宁乡县志编纂委员会编纂:《宁乡县志》,中国大百科全书出版社,1995年版,第39页。

湖南省宁乡县志编纂委员会编纂:《宁乡县志》,中国大百科全书出版社,1995年版,第39页。

周震鳞修、刘宗向纂:民国《宁乡县志》,湖南人民出版社,2009年版,第114页。

湘乡县志编纂委员会编:《湘乡县志》,湖南出版社出版,1993年版,第1064页。

[清]齐德伍、黄楷盛等修纂:(同治)《湘乡县志》,岳麓书社出版,2009年版,第95页。

周震鳞修、刘宗向纂:民国《宁乡县志》,湖南人民出版社,2009年版,第409页。

周震鳞修、刘宗向纂:民国《宁乡县志》,湖南人民出版社,2009年版,第409页。

[明]孙存、潘镒修,[明]杨林、张治撰,梁小进、范洁点校:(嘉靖)《长沙府志》湖南师范大学出版社,2017年版,第190页。岳麓书社

[清]吕肃高修,张雄图、王文清篡:(乾隆)《长沙府志》,岳麓书社,2008年版,第323、324页。

湖南省双峰县志编辑委员会:《双峰县志》,中国文史出版社,1993年版,第54页。

周震鳞修、刘宗向纂:民国《宁乡县志》,湖南人民出版社,2009年版,第199页。

周震鳞修、刘宗向纂:民国《宁乡县志》,湖南人民出版社,2009年版,第115页。

周震鳞修、刘宗向纂:民国《宁乡县志》,湖南人民出版社,2009年版,第408页。

供稿:宁乡市地方志学会

作者简介:

喻立新系湖南省长沙市宁乡市人,宁乡沩山风景名胜区管理委员会原副主任,长沙市文物考古研究所炭河里工作站副站长(聘)。研究方向:地方史。

周金虎系湖南省长沙市宁乡市人,株洲市石峰区政协常委,提案学联委副主任。研究方向:地方史。

扫码下载时刻APP

扫码下载时刻APP