时间,便震服长沙郡。

容貌不凡,性阔达,好奇节。这是陈寿在《三国志》中对孙坚的简单描述。事实上,有关孙坚的史料不多,更多人知道他的故事,是通过《三国演义》,而在《三国演义》中,他的出场也很有限。

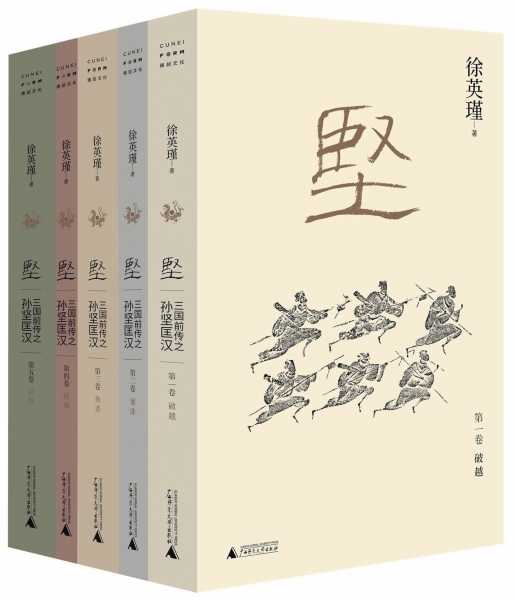

正因为孙坚的史料和故事都有限,才让哲学教授徐英瑾看到了巨大的创作空间,这便有了五卷本的《坚:三国前传之孙坚匡汉》。

这看起来是一部创业史。

孙坚的一生足以写入各种成功学的教材

对长沙的读者来说,五卷本的《坚:三国前传之孙坚匡汉》读完后,多少会有点遗憾——在第五卷《封侯》的末尾,才写到孙坚被任命为长沙太守,他还未到长沙上任,进度条到了最末端,全书画上了句号。

太守,按这部五卷本小说的作者徐英瑾的话来说,是省级领导干部。孙坚,这个瓜农的儿子,即使后来没了更高的进阶,他的一生,也足以写入后代各种成功学的教材。

徐英瑾选择孙坚做小说的主人公,是因为孙坚的史料少,有创作的空间。

“我们仅仅知道他似乎是瓜农的儿子,好像自称是兵圣孙武的后人,17岁的时候打过海盗胡玉,被官府提拔做了小吏,后跟着扬州刺史臧旻镇压了许氏父子在会稽郡的叛乱,因功劳,先后做了盐渎(孙策诞生地)、盱眙和下邳(孙权诞生地)这三个县的县丞,直到184年黄巾起义爆发。此后关于孙坚的史料就丰富了起来。他在镇压黄巾与边章、韩遂叛乱的过程中有了战功,做上了朝廷的议郎,并靠着某种政治运作突然混到了长沙太守的位置,终于成了省级领导干部,甚至还弄到了‘乌程侯’的高级爵位。”

徐英瑾简单勾勒出的孙坚的人生轨迹,在洋洋洒洒一百万字的《坚:三国前传之孙坚匡汉》中,枝繁叶茂、血肉丰满起来。

东汉官场被世家控制,作为瓜农的儿子,孙坚原本处于歧视链的底端,如果不是意外遇到海盗并反杀了海盗,他的一生很可能只是简单地重复他的父辈。正如第一卷《破越》中,写到他反杀海盗后发出豪言,说要做太守、刺史、大将军,要封侯时,与他并肩作战的好友祖茂觉得他的话要被人耻笑。

“想这大汉帝国一百零五郡、国,控制各级要害部门的官员,哪个头顶上没有‘孝廉’或者‘茂才’的名头?而做孝廉的秘诀却恰恰是,你首先得有个背景足够硬的老子让你孝顺。”这是祖茂心中所想,也是孙坚当年面临的真实状况。所以,祖茂认为,孙坚即使有官运,最多也只能当到县丞。

后来,大家都知道了,这位大胃口的少年,果真做太守、做刺史、封侯,甚至死后还被儿子追谥为武烈皇帝,到达了他能够上升到的最高的台阶。他是怎么做到的?从孙坚的“升级打怪”的脚印来看,作者徐英瑾似乎写的就是一个瓜农的儿子成长为侯爵大人的发家史。

徐英瑾是复旦大学哲学学院教授,因刀郎新歌而广为人知的哲学家维特根斯坦,2006年,徐英瑾的博士论文写的就是对他的哲学的讨论,10年前他的一本70余万字的学术专著也与维特根斯坦的哲学有关。显然,单纯的屌丝发家史,不足以引发他写作的兴趣。

孙坚的经历,反映出一种与宿命论斗争的人生快意

真正触发徐英瑾创作动机的,是他在东吴帝国早期创业史中看到了“我们”的影子——“这里的‘我们’泛指一切因为身份卑微而试图在人生道路上颠倒歧视链的奋斗者。”

而围绕主人公孙坚具体展开他的写作时,徐英瑾在尽可能贴合史事的前提下赋予了笔下人物复杂的人性和或大或小的格局观。在我们聊到孙坚的成功经验或可为当下职场上的年轻人提供一些借鉴经验时,徐英瑾坦言这恰恰也是他想说的,但在小说中,他作为一个写作者,不能说得很直白,需要读者自己去领会。

“人和人交往的一些基本规则,从古到今其实是一成不变的。孙坚其实就是我们今天资源比较少的年轻人,在职场上,他要站队,要选择怎样才能施展自己的才能。你注意到没有,孙坚有一个特点,只要领导布置的任务,他都玩命地去完成。他觉得这个活交给他,是件很稀有的事情,他要抓紧任何机会向领导证明他的能力,哪怕他认为会背黑锅、作为棋子,他觉得能够作为棋子也是一个机会。——我想要说的是,每个人都有自己的一个机会,每个人都会说自己的资源很少,孙坚的机会是什么?资源是什么?他的资源不是他既有的资源,而是他抓住一切机会,建立了一个健康的朋友圈——他曾经把差点置他于死地的人委以重任,这意味着一个人要有格局感,不分场合时机地把任何对自己产生过不利的人往死里整的人是走不了多远的。”

徐英瑾说,比起自有皇家血统加持的刘备与天生就得到父亲政治庇护的曹操来说,“从零做起”的孙坚的人生经历,更反映出一种与宿命论斗争的人生快意,以及此类斗争最终失败所带来的形而上的虚无。

在徐英瑾看来,孙坚能够引发的共鸣,不止是跨时代的,还是跨地域的。在书的前言中,他就直言:“出于人类命运的共通性,我在他的故事里其实看到了很多重要西洋文学人物形象的聚合:司汤达《红与黑》中的于连,狄更斯《远大前程》中的皮普,海勒《第二十二条军规》里的尤瑟林,以及萨特《脏手》里的雨果。”

从这个层面来讲,徐英瑾的这部传记体小说既是写孙坚,又不止是写孙坚。即便这样,作为一个严谨惯了的学者,小说涉及的东汉晚期中国社会的经济、政治、交通、民俗、饮食、法律、诗歌、音乐、体育、建筑、医学与宗教、哲学诸面相,徐英瑾都下足了功夫去了解,因此,这部百万字的小说既可以看作是一部徐徐展开的东汉帝国衰亡史,也可以看作是一幅东汉版的清明上河图。

徐英瑾。

对话

“我认为小说是一种元宇宙的实验”

潇湘晨报:您之前透露过,《坚:三国前传之孙坚匡汉》的创作有受到大河剧的影响。您觉得相较于别的历史剧、历史小说,大河剧、大河小说最大的魅力在于哪些方面?

徐英瑾:很多人认为大河剧是日本的一个概念,实际上在日本,它也是个舶来品,它其实是法国的一个概念。我小时候看过一个引进的电视剧《约翰·克里斯托夫》,它其实就是欧洲的大河剧。大河剧,顾名思义,一片树叶顺流而下,可以看到它在历史大潮中的位置,它的一个显著特点就是以小见大。它要讲的这个人物不是我们关注到的非常核心的人物,但也不是完全碌碌无名,它和一些重要人物有一些交集,并且他是边缘性地参与一些历史事件,在他的一生中也能看出时代变迁的痕迹。我们国产的一些电视剧有一些也像大河剧,例如孙俪演的《那年花开月正圆》,讲的一个民族女企业家在清末怎么奋斗的故事。它和大河剧不一样的地方,在于这个企业家是虚构的。当然,大河剧不是完全不允许虚构。典型的大河剧,主要人物都是历史上真的有名有姓的,日本的大河剧就是这样的,这使得我们认为大河剧的核心人物必须有名有姓,其实在大河剧的早期未必是这样。

潇湘晨报:所以,您最喜欢的,就是大河剧的能够以小见大?

徐英瑾:对。大河剧的写法体现历史的深邃性,以通俗易懂的方式安利我们历史文化知识的一种载体。我举个例子,我们写光武帝刘秀一统中国的故事,如果不是按大河剧的方式,那很可能一开始就是大场面,可能就会写昆阳战役,这是他没做皇帝之前标杆性的战役,以万人不到的兵力击败了王莽军的40万,这是个奇迹;但如果你按大河剧的思路,那一开始就不是这个,王莽末年货币制度非常混乱,你可能就会写刘秀上街买肉发现“唉,这个货币制度怎么又改了呢”,或者写因为王莽乱改县的名字,刘秀在抱怨给他的信怎么还没寄到,等等这些和老百姓有关的衣食住行的问题,伟大人物也要从油盐酱醋开始他的一生的。当然,大河剧、大河小说也会讲述大的事件,这是毫无疑问的,只是我们如果错失了对器物史、生活史、经济史的考察,这小说就没了人间烟火气。所以,我认为大河剧、大河小说要从老百姓的烟火气出发去看历史的脉搏。这是我的理解。

我觉得所有好的艺术作品,都有一种大河剧的气质。香港的经典电影《雷洛探长》系列、《无间道》系列,它们经常把真实的历史事件做背景或者说嵌套进去,我们能够在影片中看到这些事件对具体的香港人的影响。当然,我不能说这些影片是百分百的大河剧,因为它们虚构的成分比较高。但你有没有发现,只要有一点大河剧的特征,这个片子就会显得好像很有深度,不那么肤浅。而现在我们很多的古装偶像剧,没什么意思,就是因为它们没有和重大的历史背景放在一起。

潇湘晨报:您对大河剧的了解之深,加上您的小说创作,更显您不务正业啊。

徐英瑾:不是。我对小说是有一个解释的——我认为小说是一种实验,一种元宇宙的实验。它对人物关系的讨论,用文本建模的方式建立出来。实际上展现的是作者对人性的认识。比如,我对人性的认识。这些认识可以用纯理论的方式展现,但我也可以用文本建模的方式呈现。这里最典型的例子是萨特。萨特有一套意识和自我的观点。他写了很多哲学著作,但也写了很多戏剧和小说。在戏剧和小说中,他实际上又把他的理论阐述了一遍。对他来说,小说更难写——它需要感性的语言嘛,而且它的受众是非哲学专业的人,所以萨特曾说他写哲学书是滋溜滋溜就能写完,但写小说是反复地炼字,反复删改。萨特的经历给了我启发,我对人性也有一些观点,我用小说的方式来写的话,受众会不会多一点?更有利于传播?

有些朋友可能习惯于作出非黑即白的判断,所以,他看了我的小说后,认为孙坚的性格不好把握。我觉得孙坚就是一个不好把握的人。他在各种势力中,反复纠缠。他本身的势力非常小,只要算错一步,就完蛋了。他有他的私心,也有江湖的侠气;他有他的缺点,但优点又很明显。我恰恰就是想通过写他这个人,来展现我们很多人的特点。我们很多人其实处在这种灰不溜秋的状态,不能说是一个纯粹的好人或坏人。所以,我小说中最大的特点,是没有真正意义上很讨厌的坏人。例如我写的曹操,有点坏,但仔细想想,他也还可以,也有好玩的一面。包括汉灵帝,人家说他昏君,我不否认他昏庸的一面,但我也写出了他的雄图大志、雄才大略的一面。美国有个哲学家,丹尼尔·丹尼特,他提出人的自我实际上是一部多重手稿——你写了个手稿,觉得自己是个作家;接着又写了个手稿,觉得自己是军事家……很多手稿堆积在一起,重叠的地方就是你。这些手稿彼此间是有些冲突的。类似于曹操到底是军事家还是文学家?其实他都是,但也可能是他的两个自我都住在一个身体里。人只要维持住两个或多个自我的关系,不至于过于冲突,这个人就是健康的人;没有维持住,就变成了精神分裂症。我是丹尼特的粉丝,所以我的小说里呈现了人的多重性。

潇湘晨报:这么说,您的哲学专业,对您的小说创作起了指导作用。

徐英瑾:哲学告诉我小说要怎么写。哲学的语言是很干瘪的,由想法落实到小说的语言,需要一个转换。

潇湘晨报:您的这部小说字数很多,涉及的知识也很多,但我看起来很快,语言很顺畅。

徐英瑾:你看得很快的背后,是我花了很多时间的结果。我写篇哲学文章,用我很熟悉的术语,我写得很快,但你看起来会很慢。读者的爽,是以作家的很不爽、反复修改为前提的。

潇湘晨报:这是您的第一部小说吧?我很好奇的是,为什么会选择写三国这个时代?为什么选择了写孙坚?

徐英瑾:当然,首先我写的这个东西要符合大河剧的一些特征,它是和我们宏大的历史时代是有关联的;其次,三国是个大IP,我要在三国里选择一个后来很厉害,但他的起步不是很高、甚至和我们大多数老百姓没什么区别的人,他的成长能够反映出时代变化。这样的人,三国里有很多,而且还有一些比孙坚更没名气,我就怕写的那个更没名气的人,大家不认账。孙坚,大家都知道他是孙权的爸爸,而他自己的父亲,是个卖瓜的。这就意味着,他的“生长”的空间很大,这个空间就能给人很多遐想。当然,也因为我也是个南方人,南方人写南方人容易入手,这是很自然的,特别是一些生活细节方面很熟悉。别看三国到现在好像隔了很多年,但有些生活习性和我们现在差不多,比如吃菱藕啊,吃螃蟹啊,等等。我们的地理环境基本没变嘛,地理环境决定了生活习性、生活细节。

扫码下载时刻APP

扫码下载时刻APP