道州月岩

文/姜峰

从长沙出发,经衡阳、永州,再翻过蜿蜒曲折的双牌岭,终于到道县了。这是多年前没有高速时走过的线路。

到道县之前,就认识了不少道县人,道县人说起道县都挺自豪,这个湘江源头的潇水河下游的湘南小县,历史上名气很大。从秦开始的漫长历史中,道县大多时候称之为道州,是郡、州、府所在地,与衡阳、郴州、永州并称为湘南四大名城。

古道州也历来为兵家必争之地,据说,若打通了道州,往北就打通了三湘,往南就打通了两广。因而从秦始皇南征到岳飞抗金,从太平军北伐到红军长征途中最为惨烈的湘江战役,都在这里留下难忘的历史故事。

可如今的道县人也深感委屈,与道州齐名的衡阳、郴州、永州都还是州府,唯独道州沦为道县了,而且是在永州管辖之下,所以道县人说起来往往又有点不服气。

在永州的时候,还听到几句俗语:唱不过祁阳,打不过东安,巧不过零陵,蛮不过道县。蛮,据说就是道县人的性格。其实,霸得蛮、吃得苦,敢为人先,也正是湖南人的性格。

在我认识的道县人中,不是姓周就是姓何,问其原因,原来周姓和何姓是道县的两大姓,在中国三十六位历史文化名人中,道县就占了两位,一是理学开山鼻祖周敦颐,一是清代书法大师何绍基。

第二天早餐后,我们出了县城往西走,天空还下着小雨,几分钟后,雨过天晴,一道彩虹挂在西边的天空,公路两边是一望无际的稻田,正是6月下旬,早熟的稻子已是金黄,晚熟的还是青青的,青黄相间的稻浪,在彩虹的映照下,异常靓丽。在我的印象中,道县该都是山区,从昨天翻过高高的双牌岭,到达道县县城,我才知道,道县县城就是建在一片宽旷的平原上。10多分钟后,看到远处的山从平地上拔地而起,这样的山,这样的景,和号称“甲天下”的桂林山水并无二致。久居城市,看到如此乡村美景,令人心旷神怡。

20多分钟后,车在一小路的尽头停了下来,前面已无路了。而500米之外,就是一座小山。道县的朋友说,只能走路过去了。我感到奇怪地问,不是说去周敦颐的故居吗?这里既无房子也无村庄,难道周敦颐的故居在那山里吗?道县的朋友笑着说,我们这是先到月岩。

月岩,号称古道州八景之一。相传是周敦颐少年读书悟道之地。记得探险家徐霞客在《楚游日记》中写道:“永南诸岩殿景;道州月岩第一”。

这里就是道州月岩了,我的心情格外兴奋,步子也走得更快,越过一道小溪,走过500米左右的田间小路,就进入到月岩溶洞了。

感到异常惊喜的是,这里基本保留着最原始的形态,既无公路到达月岩前,也无游人,更无其他旅游景点一样摆摊设点的商业喧嚣。在这里,就只有我们静静的、自在的走进洞里。

到洞门前,大大的洞口好似城阙。进入洞里,才发现别有一番天地。原来这不是一个真正的洞,进入洞里后,头顶是虚的,是天空,而在另一边又有一个洞口,这样有东西二洞门,当中顶虚,可见蓝天丽日,而最为奇特的是,从西洞门入,东望天空如见上弦月,中望如见圆月当空,至东洞门回首可望,宛如一弯下弦月。因此,在这里你可以同时看到月盈月亏,再到月亏月盈,难怪这里称之为“月岩”。

从上弦月慢慢到圆月,再到下弦月,又从下弦月慢慢到圆月再慢慢到上弦月,我在洞里来回走了两遍。

你动,月也随之你而动,从上弦月到下弦月,你静,月也随之你而静。

我在仔细感悟少年周敦颐当年在此洞读书悟道之情形。

那位少年手捧《周易》和《道德经》,在洞中时而走,时而坐,时而站,时而思。在大自然之灵气中,感悟动而静,静而动,盈和亏,阴和阳之宇宙原理。

我从茫然四顾到突然心静如镜,一幅太极图突然在我心中与此月之变化重叠在一起,呈现得如此明亮而清晰。

“无极而太极。太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根;分阴分阳,两仪立焉。阳变阴合而生水火木金土,五气顺布,四时行焉。五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也”(周敦颐《太极图说》)。

在这赋予了天地之灵气的月岩,少年周敦颐顿悟到了新的哲学道理。尔后,他继承《周易》和部分道家以及道教思想,提出一个简单而有系统的宇宙构成论,说“无极而太极”,“太极”一动一静,产生阴阳万物。“万物生而变化无穷焉,惟人也得其秀而最灵”,圣人又模仿“太极”建立“人极”。“人极”即“诚”,“诚”是“纯粹至善”的“五常之木,百行之源也,是道德的最高境界”。只有通过主静、无欲,才能达到这一境界。在以后七百多年的学术上产生了广泛的影响,他所提出的哲学范畴,如无极、太极、阴阳、五行、动静、性命、善恶等,成为后世理学研究的课题。

在当时,周敦颐并不为人们所推崇,学术地位也不高。人们只知道他“政事精绝”,宦业“过人”,尤有“山林之志”,胸怀洒脱,有仙风道骨,没有人知道他的理学思想。

但有个南安通判程太中很有远见,只有他看重周敦颐的理学造诣。于是将两个儿子——程颢、程颐送到周的门下。程颐在后来回忆说,他年少时就是因为听周敦颐讲道,因而厌倦了科举仕途,立志要学习和探索儒家的如何为圣王的道。

周敦颐逝后,随着程颢、程颐对他的哲学的继承和发展,他的名声也逐渐显扬。

南宋时许多地方开始建立周敦颐的祠堂。理学集大成者朱熹对他评价很高,又为《太极图·易说》《易通》作了注解。张栻称他为“道学宗主”,人们甚至把他推崇到与孔孟相当的地位,认为他"其功盖在孔孟之间矣"。帝王们也因而将他尊为人伦师表,他被尊为道学宗主、理学开山祖师、湖湘学宗、湘学始祖等。

而周敦颐生前的确也以他的实际行动,成就了一代大儒的风范,他的人品和思想,千百年来一直为人们所敬仰。

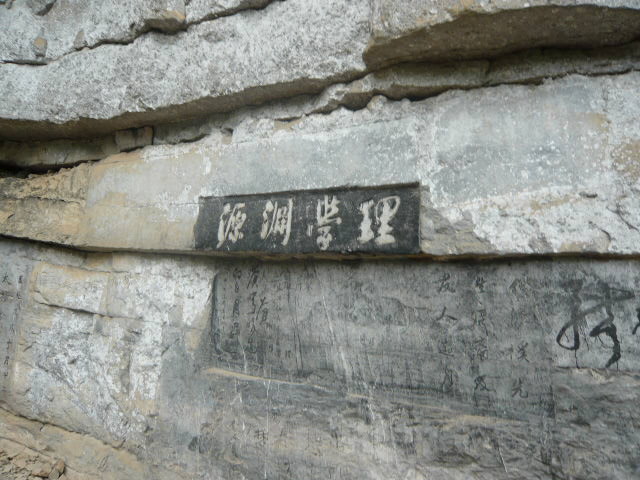

其实,今天已少游人的月岩,历史上却是名气很大的。且不说宋代旅行家和地理学家徐霞客在《楚游日记》对月岩的记述,光从月岩洞的石刻即可见其历史印迹,明代、清代到今天都有人留下石刻文字。“道在其中”、“豁然贯通”、“浑然太极”、“理学渊源”以及《太极图说》文字摘录等内容的石刻在洞中岩石上,随处可见,只是历史的久远,有些已经模糊不清。

走出洞东门,看到远处的拔地而起的山,青黄相间的稻浪,忽然又有一种“柳暗花明又一村”的世外桃源之感。因为我们车还是停在西门之外,只能从原路返回。

一条小溪从月岩洞外流出,一直流到濂溪,流到潇水、流入湘江,流入长江,汇入浩浩汤汤的大海。

突然想起岳麓书院文庙大殿的一副对联:

吾道南来,原是濂溪一脉;

大江东去,无非湘水余波。

这幅有点狂放的对联,却又恰如其分表现了湖南人和湖湘文化对近时中国所担当的崇高责任。

“濂溪一脉”的源头在这里。这里是湘水之源,也是道学之源,湘学之源。

道县清塘镇楼田村濂溪边就是周敦颐的故里。

一大片的青砖黑瓦房子,就是周敦颐的故居。我们问起路边的老乡的姓氏,都是姓周,老乡说这里周围的几个乡都是姓周,就是在道县也有一半人姓周,都是周敦颐族人的后裔。据说文学巨匠鲁迅(周树人)、开国总理周恩来也分别为周敦颐的三十一代、三十二代孙。

庄严的摆着周敦颐雕像的濂溪祠,门口一副对联“心传承孔子,道学启程朱”,概括了他一生的学术成就。

宋真宗天禧元年(1017年)周敦颐出生,其父周辅成,赐进士出身,官至贺州县令,也可以说,周敦颐从小生长在一个书香门第之家,传说他从小聪明过人,志趣高远,五岁时将村前的五个土墩命名为水、火、金、木、土,很让父老称奇。年少时,常常去月岩读书悟道,闲暇之时也在濂溪河畔吟风弄月,钓鱼游玩。可惜十五岁时,父亲病逝,他只好随母亲到京城投靠舅父龙图阁直学士郑向。舅父官高德厚,学识渊博,见他勤奋好学,举止不凡,因此爱之如子。他在舅父的栽培下,受益很大。二十四岁时,经舅父郑向奏请朝廷,他出任分宁县主簿,开始了他的仕宦生涯。后因政绩显著,历任知县、判官、通判、转运判官、提点刑狱以及知军等职,五十六岁时归隐,教徒授业。

在三十多年的仕途生涯中,周敦颐有几次是在湖南任职的,宋仁宗庆历七年(1047年),曾任郴州郴县县令,宋仁宗皇祐二年(1050年)任桂州桂阳(今湖南桂阳)令,宋英宗治平元年(1064年)曾任永州通判,一直到宋神宗熙宁元年(1068年)调离,在湖南任职的这些年,离道州都很近,我想他应该是常回濂溪故里的,也许也还常去月岩。故乡的山,故乡的水,故乡的濂溪一直深深地印在这位十五岁就远行的学子的心底。他一生无论在何时何地都没有忘记濂溪,而受月岩的启示,他用毕生的精力在研究理学。

在郴州他创办了濂溪书院,如今人们到了郴州,能看到修缮完整的爱莲湖濂溪书院,占地38亩,是目前全国纪念周敦颐最大的书院。1061年,在周敦颐出任虔州(今江西赣州市)通判时,路过江州(今江西九江市),对庐山风景特别喜爱,就想在此隐居下来,于是在山麓建一书堂,书堂前面有一条溪流,发源于庐山莲花峰下,他也将其取名为濂溪,决定退休后定居于此,在五十六岁时,终于实现了这一愿望。在这不是家乡道县的濂溪的濂溪边,读书,吟诗,挥毫,收徒授业,传授他的理学思想,好不逍遥自在,这是很多中国古代文人向往的生活。

南宋景定三年(公元1263年),理宗皇帝手书“道州濂溪书院”六字,颁赐给周敦颐故乡的濂溪书院。在南宋理学家掀起的书院运动中,在周敦颐生前生活、任职的衡州、永州、邵州、郴州等地,纷纷创建“濂溪学院”。这些分散各地的以“濂溪”命名的机构,互通声气、互为呼应,构成了一个以道州濂溪书院为宗主的学术网络,成为湖湘之学当年得以傲视群伦的重要标志之一。

今天我们大多数人对周敦颐的了解也许并不是他的理学,而是他那篇著名的散文名篇《爱莲说》:

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

作为理学鼻祖周敦颐的作品,这篇托物言志的散文小品没有理学的陈腐气,而保留了理学家长于说理议论的优点。文章风格极为简洁,语言凝练自然,比喻贴切,寓意深刻。先写了陶渊明爱菊和世人盛爱牡丹的情况,作为一正一反的衬托,然后才从容不迫地说出自己喜爱莲花的原因,“出淤泥而不染”,这一段是脍炙人口的片断,句句说的都是莲花,而同时句句又都是在说君子的道德品行。他分别把菊、牡丹和莲花称为花中的“隐逸者”、“富贵者”和“君子”,以比喻的方式,巧妙地把借花喻人的用意点了出来,赞颂了像莲花那样的君子的高尚志节,而对追求富贵的世俗思想加以讽刺。即:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。这是以花喻人,旨在做官不在乎职务的大小,要始终廉洁自律,勤政爱民,以洗冤泽物为己任;做人要光明正大,胸怀坦荡,不卑不亢,表里如一。

周敦颐是这么说也是这么做的。

在南安任司理参军时,有个囚犯,罪不当死,顶头上司转运王逵却要重判。王逵一贯刚愎自用,他批下的案子,只能照办,谁也不敢提意见,只有周敦颐与之据理力争。通过摆事实,讲道理,王逵自知理亏,改变口气说:“你现在还年轻,刚出茅庐,要懂得为官之道,在于不得罪当地的豪门大户。”,而周敦颐不以为然地说:“杀人以媚人,吾不为也”。回到住所,立即写出辞职报告。王逵看了,想到周敦颐讲的事实与道理,终于悔悟,对罪犯由死刑改为流刑。在合州任判官时,周敦颐勤于政事,政绩斐然,个别宵小之徒,趁御使赵忭下来考核官吏之机,造谣中伤他。赵忭为人正直,弹劾不避权贵,这次却错听谗言,将周敦颐训斥了一顿。遭到这种不白之冤,他却处之泰然。事情很凑巧,五年以后,周敦颐调到虔州任通判,赵忭是那里的知府,成了他的顶头上司,赵忭因为老印象,开始对他态度不好,周敦颐也不以为然,只是认真为官。赵忭经过细致的考察,非常后悔过去听信谗言,对周敦颐说:“几失君矣!今日乃知周茂叔也!”从此以后,两人成了莫逆之交,共同为士子们讲学。赵忭不但在士大夫面前夸周敦颐的贤能,还多次向朝廷推荐他。

周敦颐地方为官三十一年,不但廉洁奉公,而且还用自己的薪水多次周济贫困的老百姓和亲友们。他在南昌任知县时,一次因病休克,好友潘兴嗣等去看他,环视他家中的东西,像样点的只有一个旧竹箱。打开一看,里面除了一些书籍和旧衣外,钱不到一百文。当了好几年的知县,如此寒酸,真是不可想象,大家异口同声说:“真廉士也!”。由于他的廉洁自律,后来归隐时,有时连粥饭也吃不上,对此他处之泰然,毫不后悔。大文豪黄庭坚评价他的情操曰:“茂叔人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。廉于取名,而锐于求志。薄于徼福,而厚于得民。菲于奉身,而燕及茕嫠。陋于希世,而友尚千古。”

这样一位“出淤泥而不染”的莲花君子,做的官并不大,但在精神生活上具有自己的独特性格。他既是一个官吏,又是一位儒师,既自诩为儒学正宗,又兼有佛阁风骨和仙家气派。他50岁(公元1066年)在永州做通判官时曾经寄给家乡族人的一首自况诗:

老子生来骨性寒,宦情不改旧儒酸。

停杯厌饮香醪水,举着半餐淡菜盘。

事冗不知精力倦,官清赢得梦魂安。

故人欲问吾何况,为道春陵只一般。

从诗中可以看出,这位从道州走出去的读书人,始终没有改变道州人也是典型的湖南人的刚直不阿的南蛮子性格,他虽然做官多年,并未由此而改变自己的儒士本性和对圣人之道的执着追求,一直过着亦官亦儒的生活。

从濂溪故里往道县县城,我们又到了建在县城的周敦颐广场,广场上有理学鼻祖周敦颐的巨幅雕像。

的确,道县有大自然赋予的灵秀——月岩,因月岩成就了周敦颐的《太极图说》,成就了理学开山鼻祖。今天的道县因有这位理学大师而骄傲。

这位理学大师的朴素的唯物主义思想,闪光的辩证法,勇于创新的治学精神,出污泥而不染、濯清涟而不妖的高尚情操,廉于取名而锐于求志的博大胸怀,影响了一代代的文人学子。

姜峰,本名姜太军,湖南宁乡人,毕业于华中师范大学中文系,当过高校教师,副教授,现任湖南省农情分析研究中心主任、《湖南农业》杂志社社长。

扫码下载时刻APP

扫码下载时刻APP