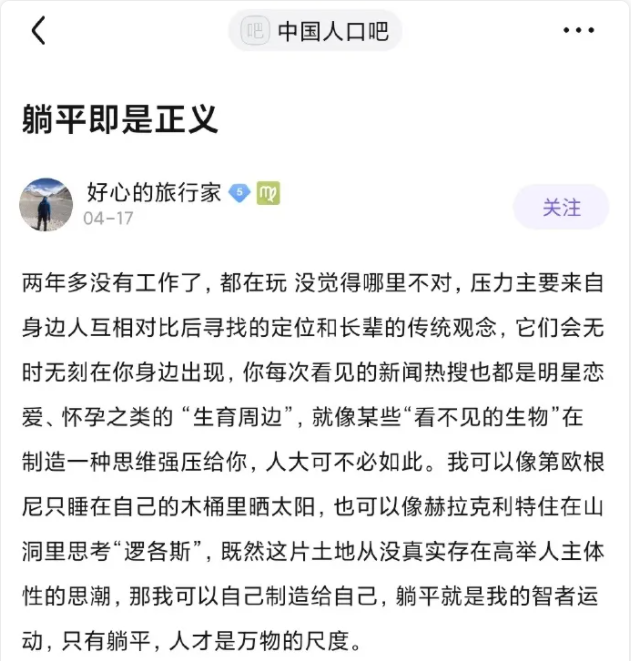

最近,“中国人口”贴吧里一个叫做“躺平即是正义”的帖子,在互联网上火了起来,“躺平学”风行一时。这位被称为“忠哥”的网友在家中进行着长久的躺平生活。由于不劳动,他可以一天只吃两顿饭,每月的花销控制在两百以内;一年工作一到两个月,工作时竟也是去横店躺着当尸体。而这种躺平并不是无所事事,他坚持锻炼、时而出门旅行,并始终坚持一种低消费与慢节奏的生活方式,从而诞生了一种躺平的生活哲学,“躺平学大师”也横空出世。

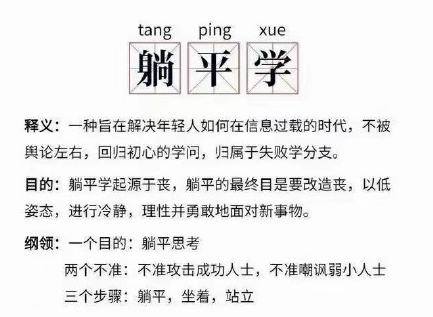

什么是“躺平学”?

在舆论看来,“躺平”,顾名思义,就是瘫倒在地,不再鸡血沸腾、渴求成功了。有网友将躺平定义为,是二十一世纪青年的“不合作主义”或者“不抵抗主义”。

《“躺平”是年轻人思想的崛起!》一文中,将“躺平”概括为,不想做拼命赚钱的机器,拒绝做金钱的奴隶,主动低欲望地生活的一种生活状态。

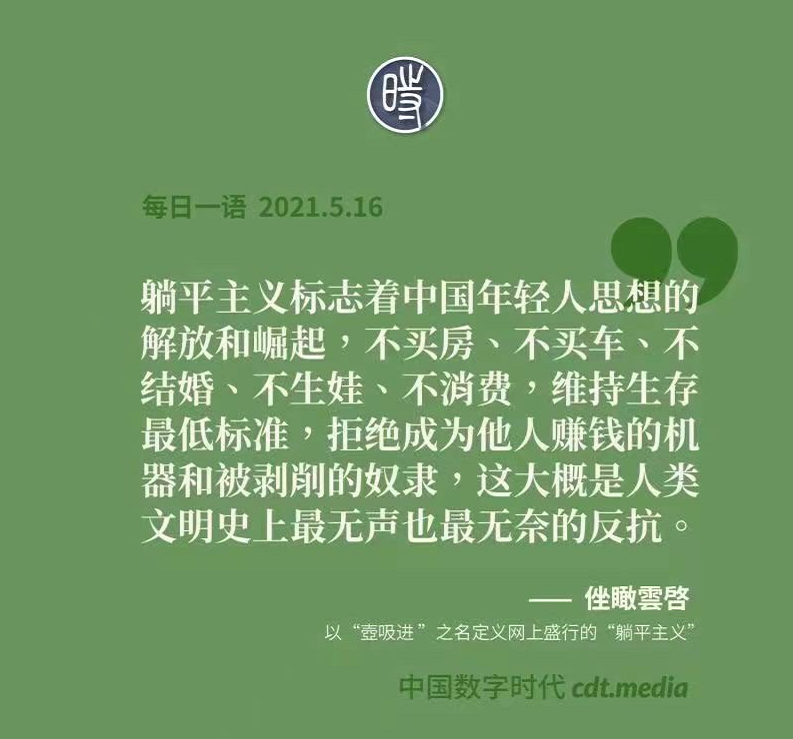

对“躺平”的定义最火的还是来自以“壺吸进”之名定义网上盛行的“躺平主义”。在他的概念里,“躺平主义”标志着年轻人不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费,维持生存最低标准,拒绝成为他人赚钱的奴隶,这大概是人类文明史上最无声也最无奈的反抗。这个观点更是被网友归结,“躺平”一族,一般奉行“五不主义”:不消费、不工作、不交流、不结婚、不生育。

诸多自媒体刊文分析称,“躺平”并不是一夜之间蹦出来的。从“丧”到“佛系”,瘫软的姿态也在不断翻新。如今流行的“躺平学”,与丧文化、佛系的一大不同是:不只是以“三和大神”为代表的底层青年在“躺平”,很多身处一二线城市、传统意义上的青年精英,也在成为“躺平学”的信奉者。不追求稳定工作,偶尔的工作也只是为了维持比较低欲望的生活,大部分的时间“家里蹲”,基本上丧失了对外界所定义的成功的追求,也丧失了奋斗的欲望。对于很多精英来说,他们仍然拥有不低的成功几率。但他们却放弃成功的可能,自愿“躺平”,其揭示的是对成功的倦怠。倦怠成功,本质上是倦怠了“内卷”。

这种看似颓废的生活方式引起了许多网友的共鸣,有网友认为只要不影响别人,个人的生活方式都值得尊重,也有网友将这视为对内卷环境的一种反抗。同时,也有网友认为所谓躺平学只是懒惰的一种借口,并为年轻人的抗风险能力感到担忧。

年轻人该不该推崇躺平学?

选择“躺平”的年轻人有多少?这很难统计。不久前,新华社旗下的《半月谈》杂志做了一个调查《城市“蹲族”:这些高学历年轻人明明拿着一手“好牌”,为何却选择“就地躺平”?》,结果发现:很多受过大学教育、家庭出身不错的年轻人毕业后不是找个好工作,而是成为“放弃”自我、甘当社会“隐形人”的“蹲族”。“躺平”已经成为很多青年的一种人生选择。

为什么越来越多的年轻人想“躺平”?不少网友留言称,在社会内卷化下,不愿跪下的年轻人,只能选择躺下。躺平能够风靡起来,而且得到越来越多的认同,还是因为普遍的生活的艰难。《躺平学大师|躺平哲学中的自我逃离》一文指出,当躺平从一种个人的生活选择成为群体的价值取向,它的背后就潜藏着更为丰富的社会动因;而躺平学大师进行的躺平实践,也为当下的年轻人们提供了一个新的精神出口。

在内卷文化如此盛行的年代,舆论争议选择躺平是不是一种堕落?

部分支持躺平观的网友认为,天道酬勤越来越远,勤劳致富越来越难,于是他们选择了消极的生活态度,主张不买房、不娶妻、不生孩子,过好自己的一生才是王道。躺平,是年轻人在压力下的理性决策,思想的崛起。

网友@纳米酱在《关于躺平学的初步纲领和躺一大宣言》一文中认为,躺并不意味着消极,而是一种热闹环境中的冷静与等待。该网友还提出了“人生成功度=个人努力-系统内卷强度x丧”的躺平第一定律。在这一定律中,由于个人努力的提升会拉高系统的内卷强度、甚至会让自己更丧,个人的努力便无法提升人生的成功度,这赋予了躺平一种逻辑上的合理性。

反对躺平观的网友,则认为躺平一族消极避世,不仅穷而且懒,一个国家如果有这样一批不求上进的青年,是社会的悲哀,是民族的不幸,“哀其不幸,怒其不争”。躺平是一种比内卷更危险的东西。

不管是对特意拔高“躺平主义”的网友,还是反对奉行“躺平学”的年轻人,正视这种现象才是关键。正如光明网评论道,这些年轻人的躺平,事实上也是在传递一种信号。社会环境、生活成本、成长路径,对于年轻人来说不够舒适,相比而言,躺平虽然颓废,但至少相对不累。年轻人的姿态,事实上也有助于社会发展目标的清晰化。如果说人本身就是发展的意义所在,那么让人舒适本身就是目的。因此,我们的政策导向,其实也不妨回过头来,更多侧重于年轻人的舒适感受,让他们主观上感到愉悦与放松。当生活本身充满乐趣,年轻人心头没有那么多和舆论裹挟相对抗的张力,那么,很多孜孜以求的发展目标、社会远景,或许也在不经意之中达到。

笔者认为,类似于美国“垮掉的一代”,日本的“低欲望社会”,“躺平学”只不过是我国社会经济发展到一定阶段,部分年轻群体向传统的价值标准进行挑战,因此其价值观具有一定阶段性及特殊性。我们在关注“躺平”群体、尊重他们的选择和价值理念的同时,也要对整个社会进行反思,我们的社会秩序如何更好地与年轻人和谐共处,如何更好地促进年轻人的发展。

来源:红网

作者:彭梦汝

编辑:白杨波